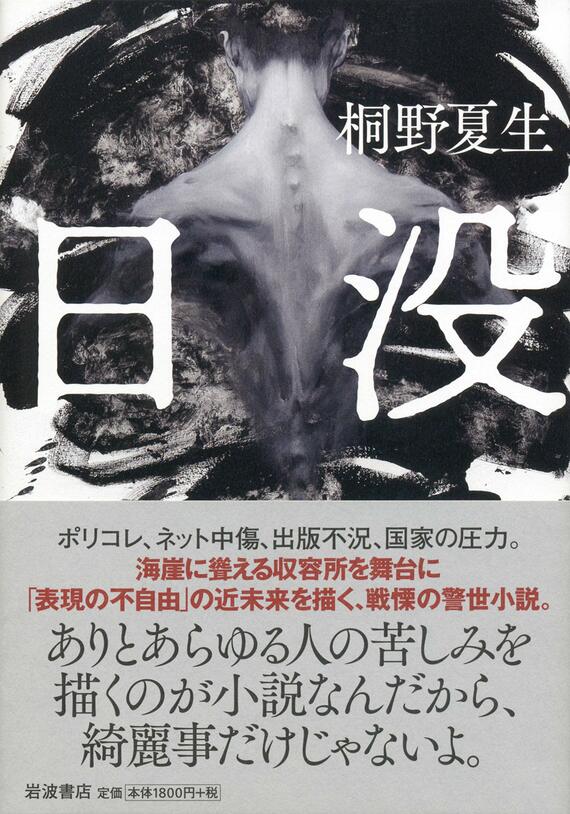

桐野夏生が「日没」に記す、社会に充ち満ちる怪異 「女性と共に違和感も腹立ちも作品に表したい」

ターニングポイントは10年ほど前、「『魂萌え!』の次、『東京島』あたりかな」と記憶を辿る。「独り立ちですね。信頼した編集者からも離れて、自分が独りでやっていくんだと思ったときに、そこからは全部自分の責任でやるんだと思いました。自分がたいした作家じゃなくても全然平気だ、それが実力なんだから、やっていくしかないという感じ」。

当時の桐野には大きな覚悟があったのだろうか。確かに『魂萌え!』と『東京島』の間には、読者の立場から見ても相当な飛躍というか、大幅な転調が起こった気がするのだ。

日本の女性の人生や感情とともに歩んできた

桐野は自分の小説家としてのキャリアを「女の人と一緒だから」と言った。発表される作品たちが、日本の女性たちの人生や感情とともに歩んできた、という意味だ。

「『OUT』からずっとつながっているんですよ、実は。『メタボラ』は当時の女の人に派遣労働や非正規が増えてどんどんひどくなっていたから、社会の在り方が悪くなっていることに興味があったんです。その取材で派遣村などを訪れて、『優しいおとな』っていう少年ホームレスものを書いてるんですよね。やはり自分が日本に生まれた女だから、違和感も腹立ちもすべて作品に表したい、そしてその作品は女性とともにある、と思っています」

1990年代以降の日本の女たち、特にいま30~50代の女たちは皆、桐野夏生の作品を読んで大人になった部分もあるだろう。「それはすごく光栄なことですね」、桐野は微笑んでくれた。

「小説って不思議で、暗示的というか、なんか時代とパッと合うときがあるんです。例えば『OUT』のときは、主婦の反乱みたいに騒がれて、そのあとに奥さんが旦那を殺してしまう事件が多くなって、『OUT』みたいだとか言われたんです。私、すごい責任感じました」

場は皆思わず笑ったが、よく考えれば笑いごとではないのかもしれない。

「無意識に、そして意識的に、女の人が生きていくうえでの不満や苦しみをすくい上げているんだろうなと思います。人を殺すのは、もちろん好きではありませんが、あれを書いて良かったと思っています。今回の『日没』も、何か嫌な意味で時代と合ったというか、そういう作家としての悲しみもあります。忘れられない作品になりそうですね」

現在、桐野は『週刊朝日』で『砂に埋もれる犬』という虐待を受けた少年の性的行脚を描く「暗くてつらい話」を書き、『すばる』では『燕は戻ってこない』という生殖医療の話を連載している。

「お金がなくて代理母になる女の子の話。妊娠しちゃって、誰の子かわからないという、生殖ディストピア小説です」

”社会派”と呼ばれることを桐野本人は意図していないかもしれないが、彼女の描く世界はどこまでも今そのままの社会を映し出している、容赦のない鏡のようだ。そう伝えると、桐野夏生は「そうですね、だったら恋愛小説を書こうかな。いや、書きたいなと思って」と真顔で、エレガントにとぼけてみせた。

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

無料会員登録はこちら

ログインはこちら