白石一文「人生は失敗」と語る天才に見える境地 直木賞作家が振り返る「文春、出世、心の病、女」

文藝春秋で「天才編集者」と呼ばれた男の後悔

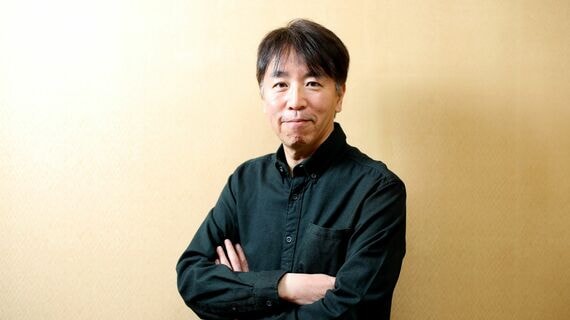

若い。自伝的小説『君がいないと小説は書けない』(新潮社)を1月に上梓した直木賞作家は、とても還暦を過ぎたとは思えない、余計な貫禄や威圧感とは無縁の、”好青年”とすら呼べそうな風貌だった。

するりと座った白石一文は、お若いですねとのこちらの言葉に「体は80ぐらいだと思います。ほんとひしひしと老いを感じているんですよね」と、とぼけてみせる。文春時代の話を振ると「僕は評判悪いよ」と軽やかに笑った。

「でも僕の名誉のためにあえて言っておくけど、僕が文藝春秋で評判が悪いのは、僕自身の評判が悪いわけではなくて、僕が仲良かった人たちの評判が悪いから(笑)。彼らはとりわけ優秀だったんですけど、別に性格がどうだろうと能力が高ければいいと思って親しく付き合わせていただいてたんですね。すると僕が会社辞めたあと、その連中は当然いい人じゃないから評判が悪い。若い人たちはみんな、あんな嫌な連中と仲良くしていた白石さんってほんとに嫌な人だったんだろうと。風評被害ですよ」。場はすっかり爆笑だ。

『君がいないと小説は書けない』は自伝的小説とあるだけに、描かれた内容はほとんどが事実。仮名ではあっても文藝春秋在籍時代の話は赤裸々で、発刊の際には文藝春秋の関係者の間にちょっとした緊張も走ったのではと推察される。

天才編集者と呼ばれた文春時代を、白石は「いろいろなものが手の中からこぼれ落ち、捨ててきた」と振り返る。大学入学で上京するまで福岡で生まれ育ったが、仲のよかった人々とも縁を切り、親の姿もろくに見ず、双子の弟(作家の白石文郎)夫婦から離婚の危機にあると相談の電話があったときも「それはわかった。でもいま、何しろ校了だから」と切り捨てた。

真面目な仕事人間だった当時の編集者白石にとって、校了はすべてのプライベートな問題に優先するものだったのだ。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら