ブルーインパルスの本拠地である航空自衛隊松島基地の脇を通ってからしばらくすると、白い煙を吐き出す3本の高い煙突が見えた。日本製紙石巻工場だ。その煙突の下で、年間86万トンもの紙が作られている。紙には新聞用や段ボール用、ティッシュ用などもあるが、ここでつくっているのは書籍やマンガ、チラシやコピー用紙などに使われる印刷・情報用紙だ。経産省によると2013年に国内で生産された印刷・情報用紙は約857万6000トン。つまり、この分野の紙の1割は日本製紙石巻工場でつくられていることになる。

日本の出版用紙の実に4割を製造

今回の取材は、前作『エンジェルフライト』で開高健ノンフィクション賞を受賞した佐々涼子さんの新刊『紙つなげ!』(早川書房)を読んで思い立ったものだ。日本製紙は日本の出版用紙の実に4割を製造している。なかでも、東日本大震災で大きな被害を受けた石巻工場にある8号と呼ばれる抄紙機(紙を作る巨大マシン)は、書籍のための多彩な紙を専門につくっている。震災後、紙不足にあえぐ出版業界のために、日本製紙は石巻工場で8号抄紙機を最優先で再稼働させることに決め、たった半年でそれを実現してしまった。

ということを『紙つなげ!』で知り、本好きのボクとしては居ても立ってもいられず、工場を見せてもらうことにしたのだ。そこに描かれていた、予想以上にダイナミックな紙づくりの工程にも興味が湧いていた。

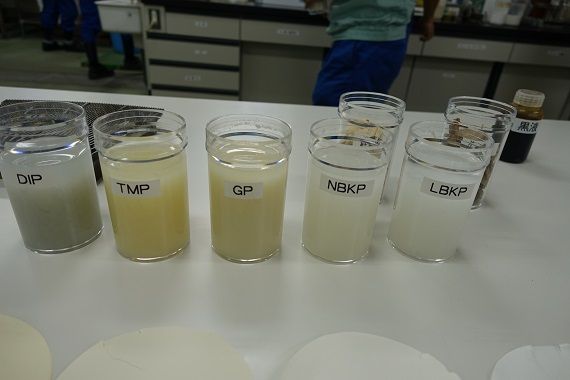

紙がパルプから作られることは、ほとんどの人が知っているだろう。石巻工場ではすべてのパルプを自製している。パルプには大きくわけて3種類がある。

まず、化学パルプ。これは、チップ(木片)を化学処理してセルロースとリグニンに分け、そのうちのセルロースをパルプとするものだ。ちなみにリグニンは、紙づくりの燃料に使われる。つくる紙の強度や柔らかさで、ユーカリなどの広葉樹のチップと杉や松の針葉樹のチップを使い分けている。

それから、機械パルプ。これは丸太を大根おろしのような装置で細かくしてつくるパルプだ。リグニンを取り除かないので漂白が必要だが、柔らかい紙づくりに適している。

3つめは古紙パルプ。言葉から想像できるように、古紙から再生したパルプだ。古紙からホチキスの針などの異物を取り除き、インクの色を抜いてから使う。

これらのパルプは、水に溶かされ、メッシュに吹き付けられ、脱水され、乾燥され、コーティングされ、表面が慣らされ、つやを出されて紙となる。

まず、つくる紙が硬いのか柔らかいのかなどに応じて適切にパルプを配合し、そこに、つくる紙の色に応じた染料と水を混ぜる。水の量はパルプの約100倍。紙づくりのプロセスには大量の水が必要なのだ。石巻工場では、近くを流れる旧北上川から一日最大45万トンを取水している。ちなみに、煙突から見えた白い煙は水蒸気だ。

水で薄められた紙の原料は抄紙機にかけられる。それを紙として大きなロールに巻き付けるところまでを一貫して担うのが抄紙機である。ほとんどが水の紙の原料は、紙の上下を多数のローラーで挟んで送りながらさまざまな加工をする抄紙機を通ることで、紙に姿を変えるのだ。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら