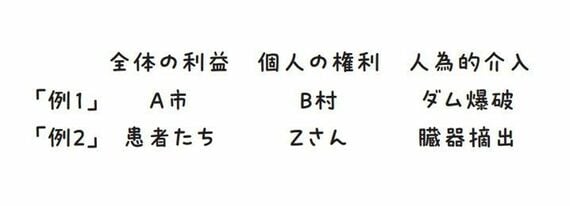

ところが、全体の利益と個人の権利のなかでなにを優先するのかという基準で考えたとき、このような答えには一貫性がないと著者は指摘する。この2つの例は構造的に違いはなく、以下の3つのなかから1つを選ばなければならないというのである。

(2) 個人の権利を優先する:B村とZさんを守るべき

(3) 2つの例が論理的に同じ構造ではないという根拠を示す

(283〜284ページより)

まず、(3)は不可能だろう。程度の差はあるにせよ、2つの例は全体の利益のために人為的介入をするのだから、個人の権利を侵害しているという点では同じなのだ。つまり(1)か(2)しか選べないわけで、(1)のような立場を集団主義、(2)のような立場を個人主義というわけである。

どちらかが絶対的に間違っていて、どちらかが絶対的に正しいというのであれば選択は難しくない。しかし現実問題として、そのような「絶対」は存在しない。だからこそ、「なにを優先するべきか?」という問題についての答えが出ることはないのだ。

知的好奇心が刺激される

このように、本書ではさまざまな事例を用いながら教養や人文学についての解説がなされていく。文体も軽妙なので読みやすく、なにより知的好奇心をぐいぐいと刺激してくれるような心地よさがある。これは純粋な感想だ。

次回は続く2巻のなかから、また興味深いエピソードをご紹介したい。

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

無料会員登録はこちら

ログインはこちら