扱いづらい、浮いている…「モンスター社員」を生み出しやすい企業の残念な"思考回路"とは

その理由は、いったいなんでしょうか。実際に早期離職した人たちに理由を尋ねると、答えがはっきりと見えてきます。No Companyが以前実施したアンケートから、象徴的な例をいくつか抜粋しましょう。

「自分に仕事が合わなかった」

「職場の人間関係がよくない」

「上司と合わない」

「今後のキャリアが描けない」

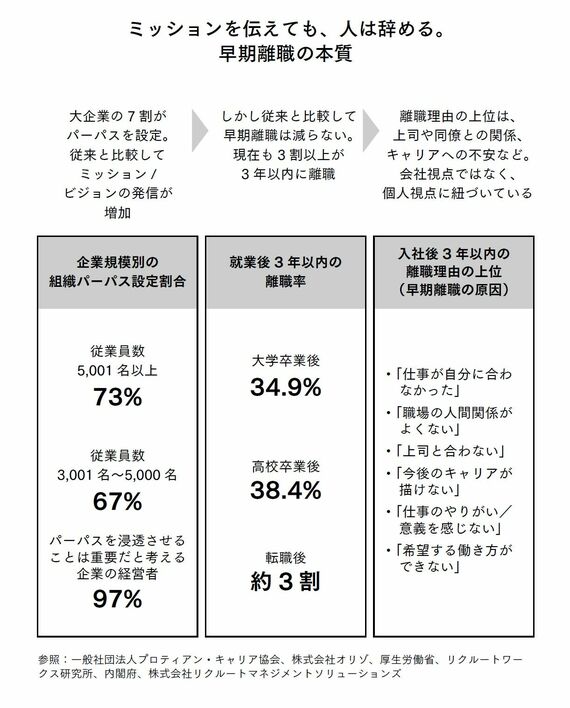

このように、ほとんどが会社視点ではなく、人間関係やキャリアに関する個人視点の理由となっています。会社の全体方針だけでなく、一緒に働く人やチームといった半径5メートル以内とマッチしないことには、長く働き続けることはできません。

企業の存在意義や志といったことはもちろん大事ですが、抽象的な概念であることは否めず、たとえ求職者(→その後に従業員)の共感を得られたとしても、それが継続して働く意欲に直結していないのです。

※外部配信先では図表を全部閲覧できない場合があります。その際は東洋経済オンライン内でお読みください

「ひとまず内定をもらいたい」のが求職者

エントリーしてきた求職者は、大なり小なりその会社に入りたいという意思を持っているでしょうが、その前段階として「ひとまず内定をもらいたい」と思っているはずです。

面接の際、求職者は企業によい印象を持ってもらおうとして、たいてい外面を取り繕います。企業が掲げるパーパス・ミッション・ビジョンは、抽象的であるほど解釈の仕方の範囲が広くなり、迎合しやすい状況が生まれます。

だから、「御社の理念に共感して……」という言葉が常套句になるのでしょう。「御社の〇〇に共感しました」と語る学生は多いものの、それが具体的にどのような行動に結びついているかを語れる人は少ないです。

ただし、それは決して学生だけが悪いのではなく、企業側が「共感されやすい言葉」だけを発信し、具体的な行動レベルでの価値観を示せていないことも背景にあります。企業が発信している情報は、多すぎるうえに内容が薄いというケースがじつは多く、迎合しようと思えば、いくらでもできてしまうのです。

しかしそれは、表面上はマッチしていそうに見えつつ、具体的な価値観のレベルでは実際にはミスマッチだったという採用を増やす事態をまねきます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら