中室:近視対策では、日本はかなり後れを取っているのですね。

窪田:諸外国と比べても、日本における近視の優先順位はとても低いと感じます。昨年、科学界の最高権威であるアメリカの全米科学アカデミーの提言で、「近視を食い止めることは世界的な課題だ」と発表されたのですが、それだけ危機感を持たれているということ。でも、日本ではそうした事実がほとんど知られていません。

せめて目の成長に関わる子供の時期に、屋外活動を1日2時間するだけで近視を抑制できることは、日本人全員が知識として知っておいて損はないと思うんです。

「近視は遺伝だからしょうがない」は古い常識

中室:私も窪田先生のご著書を読んで、子供の近視発症率がここ数十年で急増していると知り、驚きました。

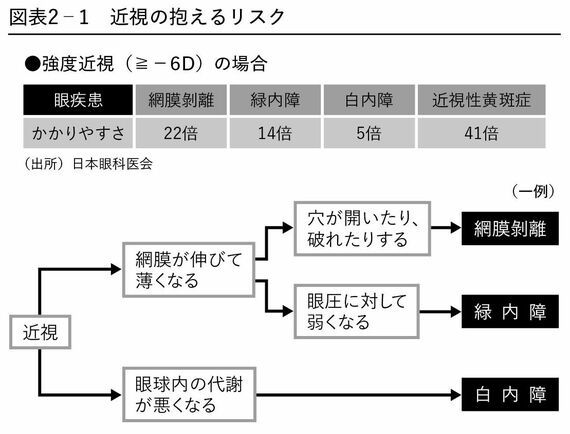

窪田:東アジア諸国は全世界の中でも近視の有病率が高く、日本も近視の比率が高い国の1つです。まだそこまで近視人口が多くないアメリカでさえ、近視の問題に警鐘を鳴らしているのですから、日本ではもっと大きな課題として認識されなければならないと思います。

同じく近視の比率が高い中国や台湾、シンガポールでは、もう10年も20年も前から対策を講じられていますから、いかに日本が遅れているかが分かります。いまだに「近視は遺伝だからしょうがない」と思われていますが、実は子供時代の環境によるところが大きい。そうした固定概念がなかなかアップデートされていないことに、もどかしさを感じます。

中室:一橋大学の井伊雅子教授が、日本には多くの健康診断があるが、その対象範囲や頻度を臨床研究のエビデンスを元に検討する仕組みがほとんどないということを指摘しています。健診に従事する技師など、医療関係者の雇用を守るという供給側の都合が、患者にとって効果があるかどうかということよりも優先されてきたのだと思います。