日本流の「起承転結」のある文章が、英語圏では"論点がずれている"と評価されてしまう言語的背景

「文化圏」ごとに異なる5つの文章構造

アメリカの言語学者であり、異文化間の文章表現や修辞学の研究で知られるロバート・カプランの文章構造の違いに関する理論は、文化ごとに異なる文章の特徴を明らかにし、異文化間のコミュニケーションにおける新たな視点を提供しました。

本稿では、カプランが提唱した5つの主要なパターンを詳しく見ながら、それぞれの文化が文章を通じてどのように自らを表現しているのかを探っていきます。

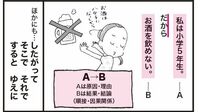

カプランは、英語のエッセイに見られる直線的な論理構造と、他の文化圏のそれとは異なる論理構造を比較しました。具体的には、異なる文化圏の人々がどのようにして自分の考えを文章で表現するかに注目し、次に挙げる5つの主要な論理構造のパターンに分類しました。

英語圏の文章では、論理が明確で直線的に展開されます。導入、主張、サポート、結論という順序が基本であり、読者が簡単に著者の意図を理解できるように構成されています。

セム語族の言語(アラビア語など)においては、議論はしばしば繰り返しや迂回的な方法で進行し、結論に達するまでに複数の視点が提示されます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら