日本流の「起承転結」のある文章が、英語圏では"論点がずれている"と評価されてしまう言語的背景

ところが、提出したエッセイが返却されると、教授から厳しいフィードバックが書かれていました。「なぜ途中で議論がそれるのか?」「結論がどこに向かっているのかわからない」「もっと論理的に書きなさい」──私は驚きと同時に困惑しました。私にとっては、自然な流れで進んでいる文章が、アメリカ人には「論点がずれている」と感じられるとは思いもしなかったのです。

授業後、教授のところに行くと、彼はこう言いました。「アメリカのエッセイは、最初に結論を提示し、それをサポートする形で議論を展開します。あなたの文章は興味深いけれど、論理的ではないんだ」。

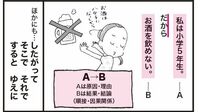

私はそのとき、「起承転結」という日本的な形式に縛られすぎていたことに気づきました。

日本では結論を最後に持ってくることで読者に感動を与えることが美徳とされていますが、アメリカでは「結論が明確であること」が読者に安心感を与えるのです。

読み手の責任? 書き手の責任?

日本では、一般的に文書の理解については、読み手に責任があると考えられる傾向があります。つまり、文章が曖昧であったり暗示的であっても、読み手が文脈や暗示を読み取って理解することが期待されます。

これには、日本の文化における「空気を読む」「相手の意図を察する」という価値観が背景にあります。

一方、欧米をはじめとする多くの国では、書き手に責任があるとされます。つまり、文章が明確であり、誰が読んでも同じように理解できるように書くことが書き手の責任と考えられているのです。

こうした文化では、コミュニケーションの透明性や明確さが重視され、読み手が迷わずに内容を理解できるようにすることが重要とされます。

グローバルな社会では、通常書き手には自分の意図や結論をわかりやすく表現する責任があります。特に論文や報告書のような形式では、読者が迷わずに内容を理解できるように、論理的で整理された構造が求められます。

ただし、小説や詩のように読者の解釈を誘発する目的の場合は、あえて明確さを避け、感情や雰囲気を優先することもあります。書き手の責任は、文章の目的やジャンルに依存します。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら