日本流の「起承転結」のある文章が、英語圏では"論点がずれている"と評価されてしまう言語的背景

グローバル化が進展する中で、カプランの理論に対する再評価が行われています。一方で、インターネットやデジタルメディアの普及により、文化がますます混じり合い、伝統的な文章構造の違いが薄れているという見解もあります。

今日では、異文化理解におけるコミュニケーションでは効率性や透明性が重視されるため、直線的な文章構造が国際的にも広く受け入れられるようになってきています。

言語コミュニケーションにおける「日本語の特殊性」

異文化理解における言語コミュニケーションの中で、日本語は他の言語とは異なる独自の特徴を持っています。日本文化や社会の価値観、さらには人間関係のあり方に深く根ざしており、日本語特有の表現や伝え方を生み出しています。

敬語や曖昧な表現、「行間を読む」文化など、日本語ならではのコミュニケーションスタイルは、日本人同士の円滑な関係構築に役立つ一方、他の国の人とのやり取りでは誤解を生む可能性もあります。

このような日本語の特殊性を理解することは、異文化理解を深め、よりよいコミュニケーションを築くための重要な鍵となります。

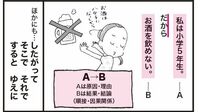

日本語では、主語が省略されることがよくあります。外国人にとっては、ときに「何の話をしているんだろう?」と思わせてしまう、ユニークな言語的特徴です。次のような会話を想像してみてください。

ここでは、AもBも「誰がどうするのか」という主語を明示していませんが、日本語の話者同士では全く問題なく通じます。

Aは「あなたは今日どうするのか?」と聞いているのが当たり前で、Bは「私は映画に行く」と答えていると理解できます。まるで心の中でお互いが通じ合っているかのようです。

英語に訳すときには、"What are you going to do today?"(あなたは今日何をする予定でしょうか?)、"I’m going to the movies."(私は映画に行く予定です)のように、主語を明確にする必要がありますが、日本語では文脈がすべてを補ってくれるので、わざわざ言う必要がないのです。

これは、日本人の「空気を読む」文化にも通じていて、言葉にしなくてもお互いの意図や感情を察することが求められます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら