日本流の「起承転結」のある文章が、英語圏では"論点がずれている"と評価されてしまう言語的背景

主語・目的語・述語の順序が驚くほど自由なことも日本語の面白い特徴の1つです。まるで言葉のパズルを遊ぶように、どの順番で言葉を並べても、きちんと意味が伝わります。

どれも、「私はリンゴを食べる」という同じ内容を伝えているのですが、微妙にニュアンスが変わってきます。

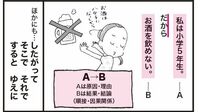

「最後まで話を聞かないと通訳ができない」

「私はリンゴを食べる」なら普通の会話の流れですが、「リンゴを私は食べる」と言うと、「私が食べるのは(バナナやイチゴではなく)リンゴだ」と、リンゴを強調しているかのように感じさせます。

そして、「食べる、私はリンゴを」は、まるで映画のナレーションのようで、聞き手に強い印象を与えます。

英語だとこうはいきません。"I eat an apple."を"An apple eat I."と言い換えると、後者はもはや暗号のように聞こえてしまい、何を言いたいのか伝わりません。

一方、日本語では「は」「を」「が」などの助詞が意味を肉づけしているので、どんな順番で言葉を並べても、きちんと内容が伝わります。この助詞の存在のおかげで、日本語はまるでブロックのように自由自在に文章を構成できるのです。

大学でエジプトからの留学生を指導していたとき、アラビア語についての質問をしてみました。

「アラビア語では語順はどうなっているの?」と尋ねると、「動詞が最初にくる」との答えが返ってきました。「読んだ、本、彼」というように動詞を最初に置くことで、行動や出来事を重視する文化的な特徴が表れているのだと知り、非常に興味深く感じました。

また、その留学生の話では、日本語からアラビア語への通訳はとても難しいとのことです。

日本語の「私は昨日友だちと映画を見ました」という簡単な文章でも、アラビア語に訳そうとすると「見ました」が最後に来る日本語の特徴のせいで、最後まで話を聞かないと通訳ができないのだそうです。

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

無料会員登録はこちら

ログインはこちら