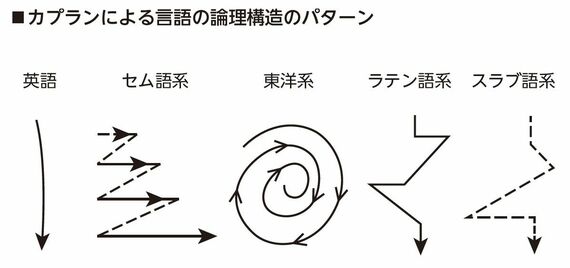

日本流の「起承転結」のある文章が、英語圏では"論点がずれている"と評価されてしまう言語的背景

アジアのいくつかの文化(特に日本語、中国語)では、意図が間接的に徐々に明らかになるように進行します。重要なポイントが暗示的に提示されることも多くあります。

ラテン語圏の文化(スペイン語、フランス語など)では、主題からの逸脱が頻繁に見られ、主題と副主題が混在する形で議論が進行します。

スラブ語族の言語(ロシア語など)では、複数のテーマやアイデアが並行して展開され、結論に達するまでにそれぞれのテーマが独自に進行します。

カプランによると、各文化はそれぞれ異なる思考パターンを持っており、それが文章にも反映されると指摘しています。

文化圏ごとに文章の展開が直線的(linear)であるか、そうではなく間接的(indirect)であるかを分析し、特に英語圏では、論点を直線的かつ明確に展開する「直線型構造」が主流であり、結論を最初に述べ、その後に論拠を提示する形が一般的であるとしています。

「起承転結」はアメリカでは通用しない

一方、日本の文章構造は「間接的」であるとされています。カプランはこの構造を「螺旋構造」または「円環構造」と呼び、結論に至るまでに、文脈や背景を丁寧に説明しながら徐々に核心に近づくスタイルが多いと説明しています。

このような構造は、相手の気持ちを考慮し、あまり直球で物事を述べない日本文化のコミュニケーションスタイルと密接にかかわっています。

※外部配信先では図表を全部閲覧できない場合があります。その際は東洋経済オンライン内でお読みください

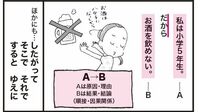

アメリカの大学で初めてエッセイを書く授業を受けたときのことです。私は日本で慣れ親しんだ「起承転結」のスタイルを忠実に守り、エッセイに取り組みました。

「起」で背景を説明し、「承」で話を具体化し、「転」で驚きの展開を持たせ、最後に「結」で結論をしっかりまとめる。日本ではこの形式が美しいとされ、読み手に深い印象を与えるものだと教えられ、そう信じていたからです。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら