当時のアメリカはノーベル賞を受賞したMITのエステル・デュフロ教授や、アビジット・バナジー教授らの影響もあって、開発途上国ではさまざまな社会実験が行われ、エビデンスに基づいた教育の政策決定が広がりつつありました。私も世界銀行での実務経験を経て、改めて教育分野におけるエビデンスに基づく政策形成(Evidence Based Policy Making: EBPM)は重要であると考えるようにもなりました。

ところが、日本に戻ってくると、先進国である日本のほうが、そうした動きから取り残されてしまっているということに気づき、危機感を抱くようになりました。

世界的に危機感が高まる「近視問題」

窪田:中室先生がおっしゃるような、エビデンスに基づいた政策決定がされていないのは、医療の分野でも同じかもしれません。

中室:たしかに、患者を治療する臨床においてはエビデンスベースド・メディスンの考え方が浸透していると思いますが、医療政策の意思決定においてエビデンスが十分に活用されているとは言い難い状況です。ビジネスに結びつきやすい治験のプロセスが簡素化されたり、政治的な力のある日本医師会のような業界団体の意見や要望が通りやすかったりして、必ずしも国民や患者視点での政策が行われないようなケースもあります。その点は、医療と教育の分野は非常に似ています。

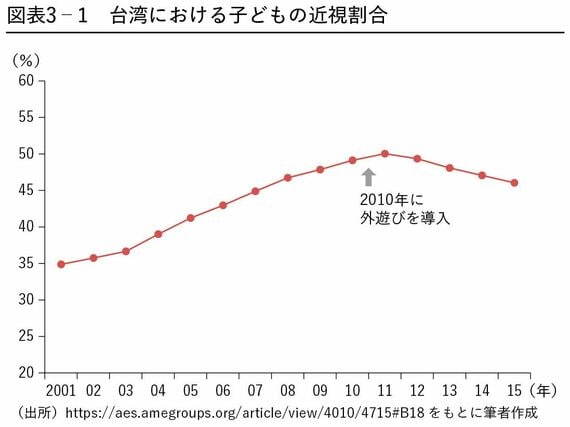

窪田:私自身、ずっと近視を予防するための啓発活動に力を入れてきたので、正直、国の政策として近視の抑制にもっと取り組んでくれれば早いのに……と思うところもあります。すでに中国では国家レベルで近視対策に取り組んでいて、近視の抑制に効果があるといわれる「1日2時間の屋外活動」が小学校に義務付けられている。そのくらい近視に対して危機意識を持っているんです。

エビデンスでもはっきりと効果が実証されているのですから、日本でも国家プロジェクトとして取り組めば、子供たちが将来、緑内障や網膜剥離といった失明につながる疾患にかかるリスクを下げることができる。医療政策として大きな効果があると思うのですが。