フェルメールの熱狂から追体験する、これまでの常識や固定観念にとらわれないプロダクト創り

アーティストの熱狂から、鑑賞者の熱狂へ

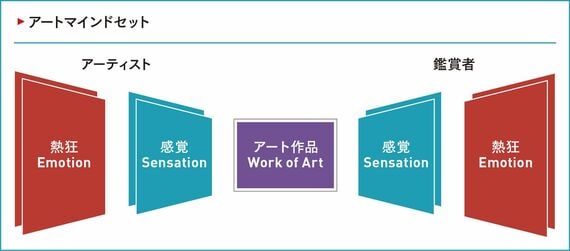

アート作品は、単に鑑賞されるだけではその役割を果たしません。アーティストの内から湧き出る「熱狂」は、その「感覚」を通して「アート作品」となります。

その後、「アート作品」を見た鑑賞者は、自身の「感覚」を通じて「アート作品」から何かを感じ取り、アーティストやアートについて深く探求し、アーティストが感じた「熱狂」を追体験します。

アーティストの熱狂から、鑑賞者の熱狂へ。ここで初めてアートは、アートとしての役割を果たすことができるのです。

光の探究に「熱狂」し続けたフェルメール

これをもとに、フェルメールの「熱狂」を追いかけましょう。

風俗画に転向した1656年頃、フェルメールの「熱狂」は、いかにして画面に光を落とし込むのかという探求心にありました。それは、先に述べたポワンティエやルプソワールという感覚に集結しましたが、実は、レンズや「カメラ・オブスクラ」という当時の最新技術を取り入れたともいわれています。

カメラ・オブスクラとは、ラテン語で「暗い部屋」という意味です。仕組みはとてもシンプルで、真っ暗な空間に小さな穴を開けると、その穴を通して外の風景が、反対側の壁に上下左右逆さまに映し出されるという装置です。

フェルメールはこの最新装置を使って、実際の光の入り方や空間の奥行きをじっくり観察しながら作品を構想していた可能性があるのです。

その証拠に、彼の絵にはぼんやりと柔らかくにじむ輪郭や、細部まで精密な遠近法が多く見られます。それらは偶然の産物ではなく、光の通り方を極限まで見つめた結果として生まれたものなのです。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら