グループのマルチブランド戦略は、あくまでも「強い個の集合体」であろうとすること。チェーンとして、オペレーションやマニュアルなどの運営の経験則や物流などのインフラ活用のメリットは享受するが、商品開発や原材料の仕入れ、内装デザインなどの「業態の個性」に影響する部分は、グループ内であっても業態ごとに明確に分かれているそうだ。

考えてみればもっともな話だが、実行するのは難しいのではと感じた。

ごちとんが抱える3つの壁と対策法

さまざまな戦略が功を奏しているごちとんだが、もちろん課題もある。ここからは、現在抱える3つの課題と、解決に向けて模索している対策について紹介する。

ごちとんと同グループのかつやと、からあげ専門店「からやま」では、来店時、次回使用できる「100円割引券」を配布している。回収率はかつやで6割、からやまで4割と高く、リピーター獲得につながっている。当然、ごちとんでも配布していたのだが、回収率は8%と低かったそうだ。

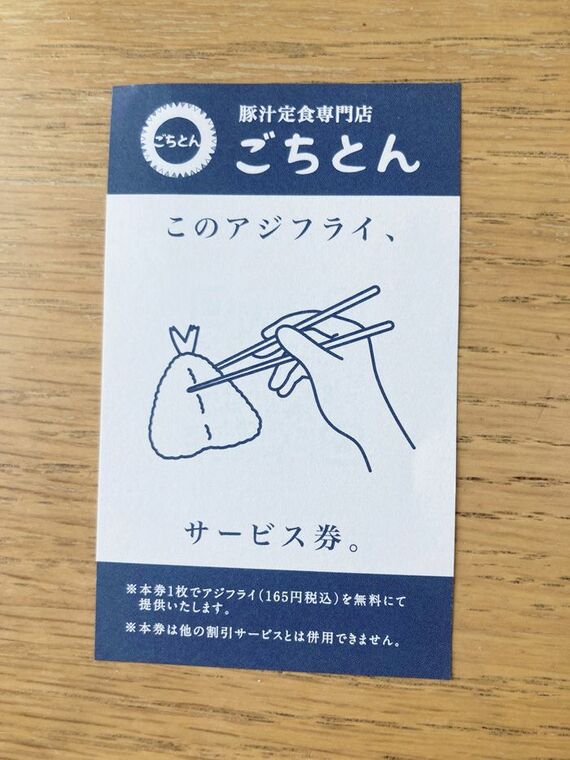

そこで中島社長は2021年に着任した際、「健康志向の20代、30代は、100円割引よりも付加価値を重視するのでは」と仮説を立て、「アジフライ無料券」に変更。すると、回収率は25%に跳ね上がった。

この変更には、「単価を下げない」という狙いもあったという。当時、ごちとんの客単価は870円。しかし、ターゲット層が訪れる店は、1000円、1200円の客単価を上げるサラダ専門店やカフェが多かった。それらと競争していくためには、値引きせず、メニューや体験価値の質を上げる必要があったからだ。

しかも、「100円券を使えば、最安690円で定食が食べられる店」という認識が強まると、客は「それ以上払うと高い」となってしまう。そうなる前に正規価格を維持しつつ、付加価値でリピーターを呼ぶスタイルを目指したのだ。

けれど今、アジフライ無料券の回収率は少しずつ落ちてきているそうで、根本的な解決には至っていない。回収率が落ちている理由を中島社長は、「ランチタイムのピークに客が集中し、入店できない人がいることにあるのでは」と推測している。券には1カ月という期限があるため、再来できないままに期限が切れ、離れてしまう客がいるのだそうだ。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら