最終的には、障害が起きたのは東名高速道路の17カ所、新東名高速道路の8カ所、中央自動車道の26カ所、東名阪自動車道の10カ所、伊勢湾岸自動車道の11カ所など、全部で100カ所を超えるまでに広がった。

NEXCOの応急処置により、翌日の午後2時ごろにようやく仮復旧となったが、35時間を超える長時間のETCの停止は、甚大な影響を与えたといえる。単に渋滞が発生しただけでなく、愛知県豊川市内の東名高速で起きた事故をはじめ、渋滞の中での事故も各地で起き、けがをされた方までいて、時間のロスだけにとどまらない実害が出ている。

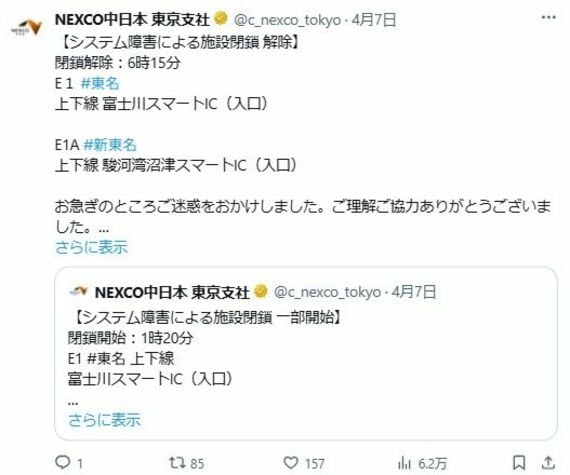

当初このトラブルの原因として、前日の5日(土)に行われていた、今年度に実施が予定されている深夜料金の新たな料金体系に合わせたシステム改修の可能性があると、NEXCOは言及していたが、8日(火)になってその改修が原因ではないと訂正している。

そして、この原稿を書いている9日(水)時点でも詳しい原因は発表されていない。原因がわからなければ再発防止措置は取れないことになる。

筆者はETCの技術面には詳しくないので、現時点で理由を推察することはできないが、一斉にシステムがダウンしたのではなく徐々に広がっていったことや、NEXCO全社ではなく中日本だけで起きていることなど、原因を絞っていく手掛かりはかなりあるように思える。早期の原因解明が待たれるところである。

利用者への対応は正しかったか?

トラブルが起きたこと自体ももちろん問題だが、利用者からすると“その後の対応”のほうがより重要である。

もちろん、どの規模で発生しているのか、どのくらいで復旧できそうか、それがわからないと対応は難しいのはわかる。

発生が土曜から日曜にかけての深夜だったため、事務方や責任者が不在だった可能性もあるだろう。そうした事情から、意思決定が遅れたのかもしれない。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら