ローン返済25年、私財注いだプロレス美術館の凄み "人間山脈"リングシューズから極悪女王の髪まで

プロレスの“美”にちなんで美術館と名付ける

個人博物館であるため、館長の湯沢さんが直々に説明をしてくれるアットホームさが嬉しい。すべての展示品に思い入れがあり、どのようなルートで手に入れたかも克明に記憶していることから、一つ一つの展示に対して様々な話があって聞いていて飽きない。

そして展示のみならず、館名にも湯沢さんのこだわりが見られる。いろんな資料を収集した施設は「博物館」「資料館」と名付けられることが多いが、ここは「プロレス美術館」である。施設名を美術館にしたのには、湯沢さんなりの3つの理由があるという。

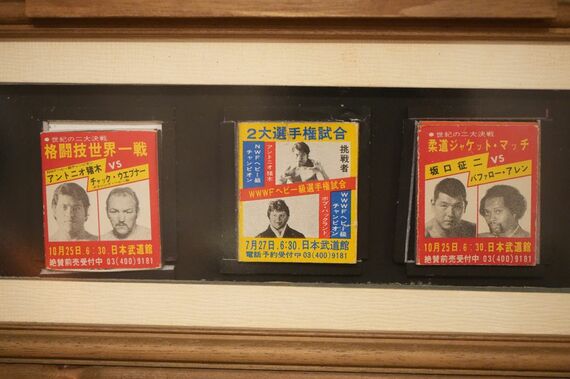

1つは、昭和の頃に製作された大会宣伝用のポスター、チケットなどのデザインが美しいという点だ。

昭和の時代ポスターは、文字は手書きが多く、色合いやデザインも大会によって様々。そうした個性的で味のあるデザインが非常に美しいと湯沢さんは感じている。

この時代のポスターは今もネットオークションで数万円、時には十数万円の金額で取引されているのだ。

チケットやマッチも、今の時代に改めて見ると多くの人がデザインや色合いに感情が揺さぶられるはずだろう。

2つ目は、試合中に展開されるプロレス技には美しさが必要であること。技の美しさに定評があったレスラーといえば、アントニオ猪木だ。高いジャンプ力により長身である外国人レスラーの脳天を的確に捕らえる延髄斬り、長くて柔軟な手足が相手の全身に絡みつく卍固めなど、しなやかで美しさを備えた技の数々で多くの観客を魅了し続けた。

3つ目は、プロレスは勝つことがすべてではなく“負けの美学”があること。著者自身も、敗れた選手のその姿には幾度となく感情を揺さぶられてきた。かつて引退をかけて戦った橋本真也が小川直也を相手にKO負けを喫し、悲壮感そのままに東京ドームの花道を去るその姿は、今も記憶に残り続けている。

これら3つの“美”から、美術館という名称を用いている。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら