今年に入って断続的に続いた証券口座の乗っ取り事件。他人の口座に侵入して持っていた株式を勝手に売り、その売却資金で別の株式(犯罪集団が売却する株式)を高値づかみさせる前代未聞の手口だ。金融庁によれば、7月までに発生した不正アクセスは1万4069件、売買された取引額は6205億円に達した。

高値づかみによって被った損害を誰が補償すべきか。関与が疑われる犯罪集団への請求が難しい中、証券会社の対応に注目が集まった。

結果、口座を被害前の状態に戻す「全額補償(原状回復)」と、高値づかみした額の半額を金銭で返還する「半額補償」とに二分された。対面証券は事務ミスなどの「証券事故」の場合と同様の対応を表明した一方、大手ネット証券は「自己管理」の重要性を強調し、半額補償にとどめた。

損失補償は「超法規的措置」

「社内にはいろいろな議論があったが、証券業界や資本市場の信頼確保、まわりまわってわれわれの企業価値につながる。総合的な判断だ」。7月29日、野村ホールディングス(HD)の森内博之執行役CFO(財務統括責任者)は、決算会見上そう述べた。

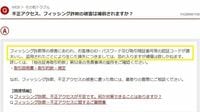

不正アクセスによって生じた損失を、証券会社が補償する義務は本来ない。各社の約款にも責任を負わない旨が明記されている。そもそも金融商品取引法は顧客への損失補填を禁じている。

それでも、金融庁の強い要請を受けて「超法規的措置」(別の証券会社幹部)に踏み切らざるを得なかった。5月2日に大手証券10社が補償を行う方針を申し合わせると、各社は補償内容の議論を重ね、結局、大手対面証券は原状回復による全額補償を打ち出した。「被害前の状態に戻すことが一番わかりやすく、顧客も安心できる」(対面証券幹部)。

対照的に、顧客との痛み分けを選んだのがSBI・楽天・松井の大手ネット証券3社だ。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら