「補償なし、という方向で話が進んでいたのだが」。ある証券会社の幹部はそう述懐する。

証券業界を揺るがした口座の乗っ取り被害。発覚当初、各社は補償を行わない方針で一致していた。不正アクセスによる取引は約款上の免責事由に当たるからだ。

ところが政府に促されると、一転して補償へと舵を切る。時間が経つごとに補償金額の水準も上がり、最終的に対面証券は原状回復という名の全額補償、大手ネット証券も半額補償で腹を決めた。背後には、補償を求め続けた金融庁の影がちらつく。

補償ゼロから一転

不正アクセスは今年1月ごろから発生し、3月に大規模に広がった。保有していた株を勝手に売却し、当初はその代金で中国株を購入していた。一部の証券会社が中国株の売買停止措置に踏み切ると、購入対象を国内の低位株や米国株にシフトし、4月に入っても被害は続いた。

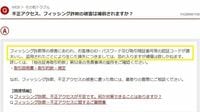

口座情報が流出した原因は、証券会社からの連絡を装ったフィッシングメールだ。リンク先でIDとパスワードを入力すると、個人情報が抜き取られてしまう。大手証券のIT担当役員は「証券口座を持っていない人にも、フィッシングメールが届いた。不正に入手したアドレスに対して、証券会社を装ったメールを無作為にバラ撒いたようだ。結果的に口座数の多いSBIや楽天、野村証券での被害が目立った」と話す。

各社は一部株式の売買停止やログイン時のセキュリティー対策強化に動いた一方、被害の補償については約款上は免責事項に当たることから後ろ向きだった。事件発覚当初は、金融庁からも補償を求める特段の要請はなかったという。

ところが、4月に入って風向きが変わる。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら