医師不足に拍車をかける「偽りの働き方改革」 "自己研鑽""宿日直"で働かせ放題という現実

だが、損害賠償訴訟の答弁書で病院側は、髙島さんの業務量は「標準的なものだった」と主張。病院の記録では時間外労働時間は亡くなる前の月が30.5時間、亡くなった月はゼロとした。この数字は労基署や第三者委の認定したものと懸け離れる。

病院側は、専門医資格取得のための研修プログラムや学会発表の準備は、あくまで医師が知識や技能を習得するための「自己研鑽」であって労働には当たらず、「在院時間すべてを機械的に労働時間と考えることは大きな誤り」などと主張している。

2024年4月から医師の働き方改革が始まり、勤務医に残業時間の罰則付き上限規制が導入された。上限は年960時間(月平均80時間)で、研修医などには特例で年1860時間(月平均155時間)まで認められる。

特例の異常な水準自体が大問題であるが、さらに問題なのは、この上限に自己研鑽の時間は含まれないことだ。

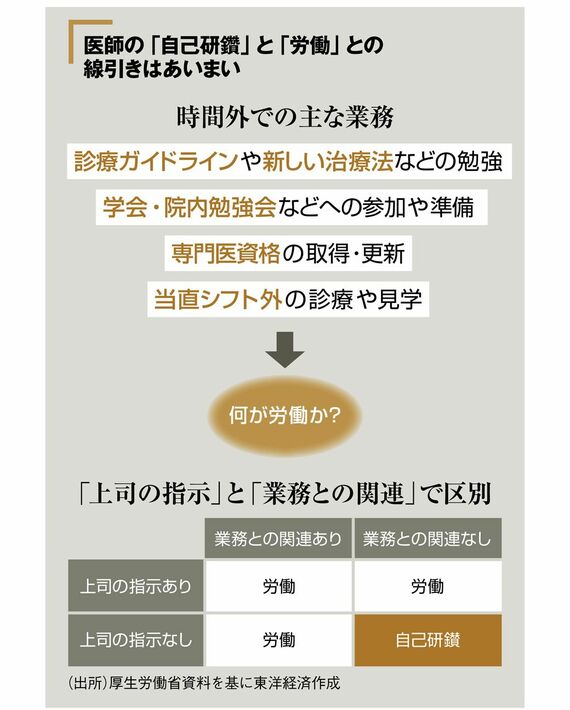

「自己研鑽」と「労働」との線引きはあいまい

厚生労働省の通達によれば、「上司の指示」や「業務との関連」があれば「労働」、どちらもなければ「自己研鑽」になる。通達では、診療ガイドラインの勉強や学会の準備、専門医資格の取得などについて、上司の指示や業務との関連で区分することになっている。しかし医師は日常的にこうした事柄に従事しており、一律の線引きが難しい。

そのため自己研鑽の名の下に、長時間の無償労働になりやすく、とりわけ若手医師などは病院にいいように使われてしまう。

「自分で調節できるはずの自己研鑽で、自殺などするでしょうか」と淳子さんは憤る。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら