障害者への向き合い方を学ぶ「検定」今注目の理由 浦和レッズスタッフも受検「必要性を感じた」

ユニバーサルマナー検定は、ミライロが考案したものだ。

ユニバーサルマナーとは、「自分とは違う誰かのことを思いやり、適切な理解のもと行動すること」という意味で、同社が名付けた。障害のある人、高齢者、妊婦、子ども連れ、外国人など、多様な人と向き合うときには、さりげない配慮を心がけながら積極的に歩み寄ってほしいという思いが、この検定に込められている。

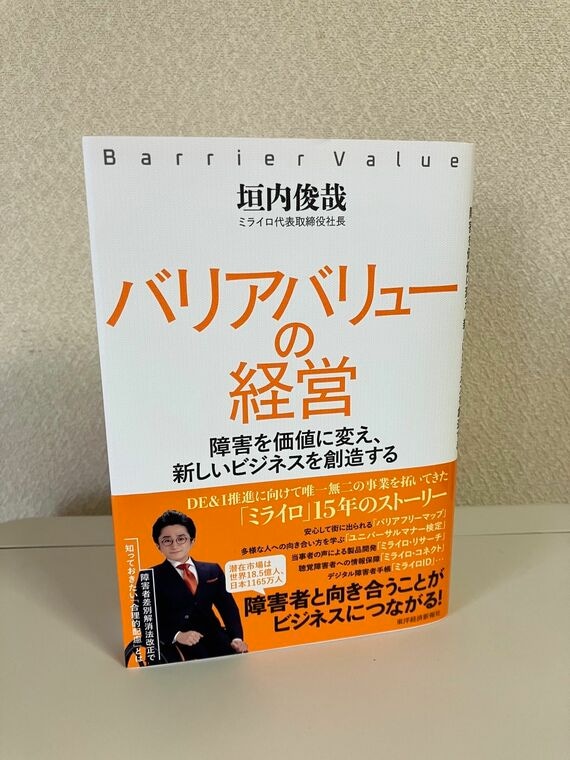

同社の垣内俊哉代表取締役社長は、遺伝性の骨形成不全により歩くことができなくなり、幼少期から車いすを用いて生活してきた。そんな経験をもとに検定は開発された。

「これまで何度も世界各国を視察した経験から、日本は世界の中でも、先進的に建物や道路、公共交通機関などのバリアフリー化が進んでいる。一方で、ブラジルで体験したように明るくフレンドリーな雰囲気で障害のある人に声をかけてくる人は、日本人には少ないと感じています」と話す。

知っているだけでかっこいい

日本のバリアフリーが「惜しい」のは、障害者と接する機会が少ないことから、人々の意識にバリア(障壁)があることだと垣内さんは指摘する。

そこで同社では、「障害者が『何に不便を感じ』『どこでサポートを必要とするか』といった基本的な知識があれば、声をかけやすくなる」「たとえ、コストや構造の問題でハードが変えられなくても、人々のハートは変えられる」と考え、ユニバーサルマナー検定を推進してきた。

垣内さんは「最低限のマナーを知っているだけでかっこいいよね、ぐらいの感じです」と言う。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら