「牛丼店にもイクラ」日本人が知らない資源の実態 すき家や松屋に登場、イクラ丼から考える水産資源

サケの資源が持続的になっているアメリカやロシアのサケ漁業は、国際的な水産エコラベルであるMSC漁業認証を取得しています。我が国でも2011年〜2014年にかけて北海道のサケ(シロサケ)で、MSC漁業認証の取得を目指したことがありましたが、断念しています。

その後、2014年に14.7万トンあったサケ類の漁獲量は2023年には6万トン、そして2024年は5万トン弱(推計値)と減り続けています。これがその後の結果です。

北海道のサケで取得を断念したMSC漁業認証の取得は容易ではありません。認証の取得には、自然産卵が少ないことが壁になっていました。その中に対応が必要な以下の内容がありました。「天然サケの資源量を回復させる方策が実施されていること、そして回復のための増殖はほとんどど行われていないこと」。その考え方を取り入れず、従来のやり方に固執した結果が今の状態ではないでしょうか?

産卵直前のサケをせき止めてしまう

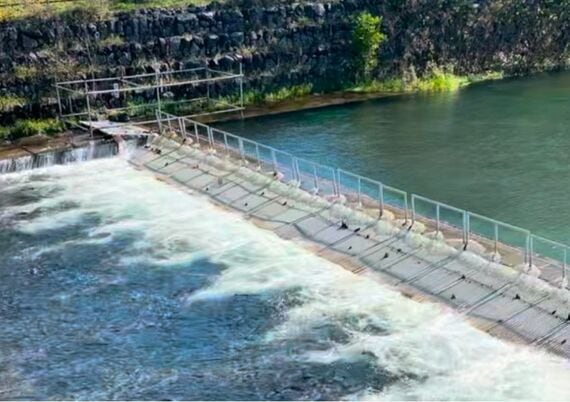

この写真は、サケの遡上をせき止めて増殖事業を行っている北海道千歳川の現場です。水族館が隣接しており、川の中で泳ぐサケの姿と、川の上から眺めるせき止められたサケの膨大な数は圧巻です。

この景色を見学した人たちにとっては、思い出に残る光景です。しかしながら、資源管理の観点からは別のことが見えてきます。それは、どこにもサケが川を遡る魚道がないということです。約4年間かけて大海原を回遊し、大きくなって川を遡って産卵して一生を終えるサケ。その産卵直前のサケをせき止めてしまう。せめて何割かをピークの時に遡らせて自然産卵させるべきなのです。これがアメリカとの大きな違いです。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら