「脂の乗った100円サンマ」が戻らない根本的原因 不漁のままなのに「豊漁」と錯覚してしまうワケ

10月中旬、サンマ漁が盛期を迎えています。漁期前の7月に水産研究・教育機構が発表した2023年度の「サンマ長期漁海況予報」では、「漁期を通じた来遊量は、低水準(昨年と同水準)」としていました。

ところが10月上旬には、宮城県気仙沼での水揚げが昨年の2倍のペースで「豊漁の兆しか?」などと報道されました。「2倍」というとサンマの水揚げ量が大幅に回復しているように聞こえるかもしれません。しかし実際はそれとはほど遠い状態です。

不漁のままなのに「豊漁」と錯覚

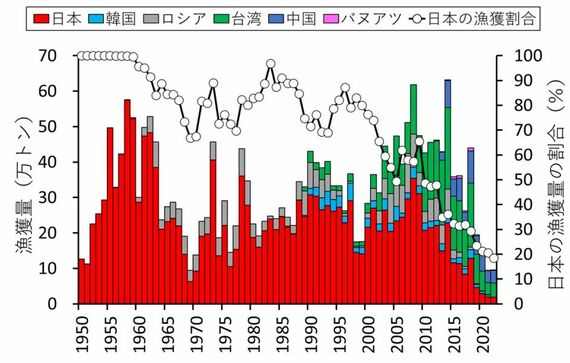

1990年前後には30万~40万トン獲れていたサンマ。現在は不漁が続き、水揚げ量は過去最低を更新しています。2022年は2年連続で2万トンを割り込んだまま。実際には今年の漁獲数量が、たとえ2倍の4万トンになったとしても、1990年前後には年間30万~40万トン漁獲されていた数量の10分の1に過ぎません。

つまり、あまりにも資源量が減少し、漁獲量が激減してしまったことに対し、少しでも漁獲量が回復すると、数字の分母が小さいために、不漁のままなのに「豊漁」とするような報道に錯覚させられてしまいます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら