「牛丼店にもイクラ」日本人が知らない資源の実態 すき家や松屋に登場、イクラ丼から考える水産資源

他国と比較して数十年単位で傾向を見ていくと、おかしな実態が浮き彫りになってきます。もちろん、減少理由はサンマやスルメイカなども含めて、海水温上昇などの理由がすぐ出てきます。それを否定するわけではないのですが、もっと根本的な「資源管理の手法が異なる」点に注目すべきなのです。

残念ながら、日本のサケ資源は適切な資源管理が行われているとは言えず、壊滅に向かっています。北海道もひどい状態ですが、本州(東北)地方はさらに壊滅的です。

「獲れない……獲れない……」と嘆きながら、その貴重な一尾まで、遡上させずに獲ってしまう。これでは資源が回復するはずはありません。しかしながら、これはその1尾まで獲ってしまう漁業者が悪いのではありません。

問題はサケの資源管理制度にあります。アメリカやロシアといった凸凹を繰り返しながらも潤沢な漁獲量が継続しているのは、すでにデータで示しました。それでは資源管理の何が違うのでしょうか?

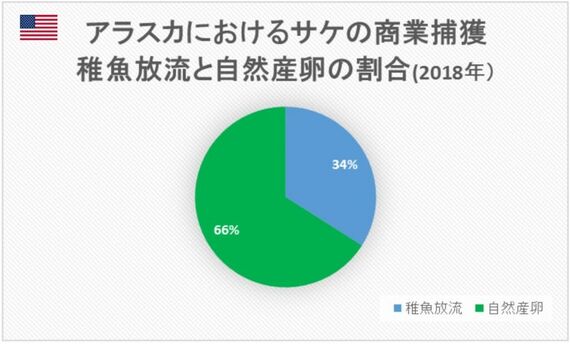

自然産卵を重視するアラスカ

その原因を調べていくと、大きな違いが出てきます。それは、採卵よりも自然産卵を重視する資源管理制度の違いです。アラスカの場合は上のグラフのように7割弱が自然産卵で、自然産卵を重視しています。この方式はエスケープマネジメントと呼ばれています。サケが遡上する適切な通路を確保し、資源の持続性に必要な親魚を十分に遡上させてから、採卵を行うという考え方です。

一方日本の場合は、できるだけ採卵しようとします。このため自然産卵との比率は逆転しているものと考えられます。また自然産卵の稚魚のほうが、採卵後に放流した稚魚より強いとしたら、日本の場合は、弱い稚魚を無理に放流し、肝心の強い稚魚の数が減るという悪循環になっているのではないでしょうか?

無料会員登録はこちら

ログインはこちら