読む前から気が重い「文章による企画書」の弱点 しつこく説得されることへの「拒否反応」もある

自分との対話によって導き出される企画は、その人の知識や経験、能力がそのまま反映されます。そして、自分とのコミュニケーション術の巧拙が、企画力を決定づける要素となるのです。逆にいえば、自分の頭と上手にコミュニケーションする技術を身につけることができれば、豊かなアイデアや斬新な企画を生み出すことができるようになるのです。

自分の知識・経験・能力をフル活用して、企画を立案する必要があるのです。自分との対話には、図解を使うのが最も効率的です。自分のなかにある発想や経験を紙に書き、図にしていくことで、関係性や構造が目に見えるようになります。これを繰り返すことで、新しい発想や企画が生み出されるのです。

文章の企画書は「考えないとわからない」

企画書は、一体、誰のために書いているのでしょうか。もちろん、読んでもらう相手の承認、賛同を得るために作成しています。したがって、相手に合わせて作ることは最低限の条件です。そのように考えると、いままでさまざまなテーマで述べてきたように、文章で綴った企画書は、利点もありますが欠点もあるのです。

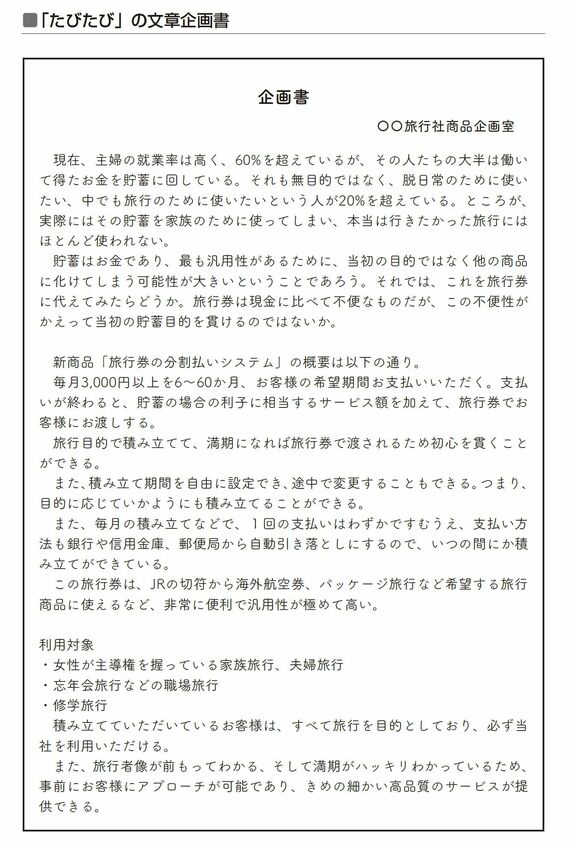

現在はまだ、文章による企画書がはばをきかせているようですが、図解をうまく使った企画書を書くことによって、説得力のある企画書を書くことができるようになります。そこで少々古いですが、1985年発売のJTBのヒット商品「たびたび」(旅行券の分割前払いプラン)をもとに図解企画書を作ってみます。

下の文章企画書は、私が書いたものです。

この企画書を図解したのが次のページの図です。文章による企画書は、読むのに時間がかかります。文字がびっしり詰まった企画書は、枚数が多い場合も多く、書いた人の費やした時間や労力に対し「ご苦労様」という気持ちは起きますが、文章の内容を考えながら読み進むことを考えると、読む前から気が重くなります。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら