読む前から気が重い「文章による企画書」の弱点 しつこく説得されることへの「拒否反応」もある

文章は、最後まで読まないと全体像がなかなか理解できない上に、少しでも横道にそれていたりすると、また前後の文脈を追いかけることになり、効率が悪くなりがちです。企画書は相手の賛同を得るために作っているのですから、しつこく説得されると、拒否反応も起こしたくなるものです。

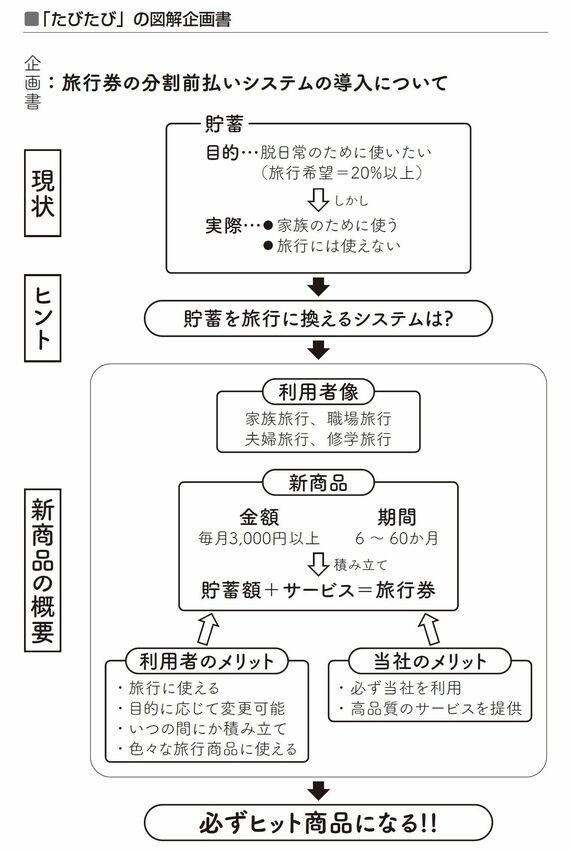

「図解企画書」はポイントがひと目でわかる

これに対し、図解企画書はこの例でもわかるように、全体像がひと目で理解できると同時に、企画書のポイントを把握することが容易なため、賛同を得やすいことが長所です。また、文章が前後の文脈を追いかけるのに対し、上下左右を十分に使った2次元空間を利用しますから、それだけパワーが大きくなります。

実際に企画書を使ってプレゼンテーションを行う場合を想定してみましょう。

図解企画書は、企画全体の姿を参加者の目の前に置きながらの論議や評価となりますから、字句の定義や細かいどうでもよい表現などに焦点が当たらず、企画の本質に関する論議が行われやすくなります。話がわき道にそれた場合でも、目の前に図解がありますから直ちに本筋に復帰できる強みがあります。

また、プレゼンテーターの立場からいうと、図解による説明を事前に演習することにより、企画に足りない点、批判されるかもしれない点をチェックできるなど、さまざまなメリットがあります。

ただし、勢いにのっていつでも図解ですべてを表そうとすると、意外な落とし穴があります。企画書は相手のために書くものですから、相手の好み、レベルをよく観察して、そこに合わせなければなりません。

文章を読み書きする文化が中心のところで、いきなり図解のみを使った企画書を出すと拒絶反応が出ることになります。この点は、非常に重要です。相手に合わせながら、ポイントを図解で説明していくのがよいと思います。この例でいうと、「現状」や「ヒント」に相当する部分は文章で書き、「新商品の概要」を図解で説明する、という方法がよいでしょう。

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

無料会員登録はこちら

ログインはこちら