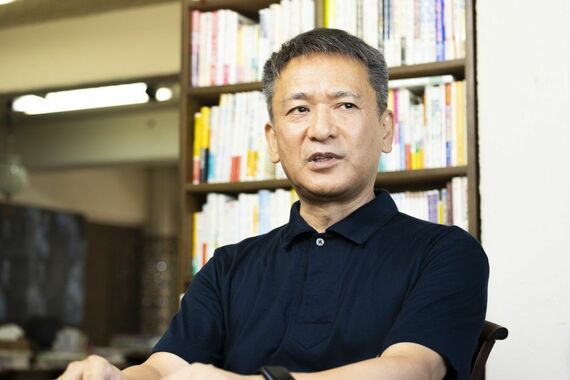

子どものケンカ「仲直りを促さない」凄い教育の訳 工藤勇一×西岡壱誠「教育の役割」対談【中編】

西岡:親の責任の大きさを感じます。

工藤:子どもの当事者意識を失わせる親も、そのように教育されてきたのだから仕方ありません。変わらなければならないのは、専門家である教育者です。

工藤流「自己決定させる教育」

工藤:学校が変わって、社会が変わるのです。教育の専門家がそのことに気がつかなければなりません。子どものうちから、トラブルを自分で解決する方法を経験させてあげることですね。

西岡:日本は、そもそも子どもに失敗させない教育が多いですね。受験指導も、その子が行きたい大学ではなく、浪人を防ぐために「行ける大学」を指導します。

工藤:横浜創英中学・高等学校も、僕が校長になる4年前まではサービス提供型の学校でした。今は生徒の主体性と当事者を育てる教育に転換をしているところです。

西岡:どんな取り組みをされていますか?

工藤:簡単に言えば、修学旅行の企画運営のすべてを子どもたちに任せるなど、生徒たちを学校運営の当事者に変える取り組みや、学習活動において、学ぶ内容や学び方を生徒自身が自分で決めることができる取り組みをしています。

2025年度には中学1年生から高校3年生までの6年間で、すべての教科で個別最適な学びを最大限追求し、学年を柔軟に越えた学びができるようにすることを目指しています。中学生で英検準1級を持っている子が、高3のクラスで上級生と学び合うなんていうのも普通にできるようにしたいですね。

現在、それに向けて、いろいろな取り組みを試行しています。中学の英語では、AI教材、学習アプリ、YouTube、「マインクラフト」英語版などのソフトウェアを活用したり、英会話スクールとの連携による特別授業など、さまざまな学び方を選べるようになっています。

西岡:勉強に向いていない子が、ずっと「マインクラフト」で遊んで成績が落ちるということはありませんか?

工藤:ないですね。むしろ逆ですね。英語なんか勉強したくないと思っていた子が、「マインクラフト」の中で英単語をどんどん覚えていく。そのほうが、はるかにプラスです。