アジを自分でおろす必要はありませんが、できたほうが格好はつきます。釣ってきた魚をもらった時も魚をおろすスキルは役に立つでしょう。

余談ですが、丸の魚を切りわける作業を「おろす」と言います。似ている表現に「さばく」という言い方がありますが、こちらは下処理全般をさします。つまり、魚はおろすもので、肉はさばくものなのです。ちなみにスッポンの解体は「ほどく」と言い、表現の細かさからも日本料理における魚の地位の高さがうかがえます。

魚をおろすには経験が必要です。調理師学校ではまず安価なアジを何本も処理させ、魚の骨格構造や包丁を入れる角度などのコツを覚えてもらいますが、たしかにアジは練習にはぴったりの魚。練習のつもりで挑戦してみましょう。

家庭ではまな板にコピー用紙を敷いておくのがおすすめ。アジは小型の魚で骨が平らなので、出刃包丁(片刃)よりペティナイフ(両刃)のほうが作業はかんたんです。

アジの場合だけの処理ですが、まずゼイゴという尾の部分のうろこを除去します。包丁の角度をやや上にして、前後に動かし、ゼイゴを外していきます。

立てた包丁で身をなでるようにして、うろこを除去します。

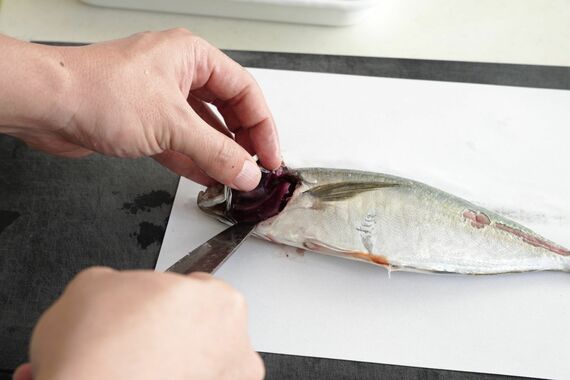

エラと内臓を処理します。エラは上顎と下顎でつながっているので2カ所を切り落とし、刃先で膜を切ってから引っ掛けて取り出します。

そのまま包丁を水平にして腹を切ります。

刃先で内臓をかき出しましょう。内臓は腐敗しやすいのでビニール袋や牛乳パックに詰めて、捨てるまで冷凍しておくといいでしょう。

流水で腹のなかを洗います。

ここまでが「水洗い」という作業工程です。キッチンペーパーで水気をしっかりと拭います。保存する場合はラップでくるんで冷蔵庫のチルド室、姿焼きにする場合はそのまま焼くことができます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら