【国内患者20万以上】「潰瘍性大腸炎」治療の未来 【持病を生きる】20万人もいるのに「指定難病」

佐々木:患者としては、「明らかな陰謀論」とかは、さすがに見てわかるから、それはなるべく拒否しようというのはあるんです。実際に現状で薬はだんだんよくなって、「症状が出なくなっている」という実感は、確かに僕もこの10年ぐらいあります。

けれども、その一方で、「じゃあ、この先どんな治療法が開発されつつあるのか」みたいな見通しに触れる機会はないですよね。論文を読もうと思っても、医学論文ってやっぱり……難しすぎる。

そこで伺いたいのですが、現段階で「難病指定」されている潰瘍性大腸炎の治療法で「何か新しい試み」や「薬の研究」は進んでいるんですか?

土屋医師が語る「最新治療」のアプローチ

土屋:大きな方向で言いますと、「根本的に元からよくしていこう」というアプローチを私は考えていますね。これをわかりやすく説明するのはなかなか骨が折れるのですが(笑)、まず「潰瘍性大腸炎」というのは完治が難しい病気です。「寛解」と「再発」を繰り返してしまう。非常に厄介なんですね。

佐々木:私もこの20年で、5~6回は再発しています。「症状がだいぶ出なくなったな」と思っても、ある日突然、ポトリと鮮血が落ちて、病院に行ってステロイドをまた打って……の繰り返しです。

土屋:潰瘍性大腸炎の患者さんの細胞をつまんで病理の先生に診てもらうんですが、「寛解」のときでさえ、粘膜上皮の形がおかしいんですね。長年の炎症で損傷してしまっている。大腸の粘膜というのは薄い膜(上皮)で覆われていて、この膜が、城でいう「城壁」のような役目を果たしている。

なぜ、薄い膜で守れるかというと、「正常な上皮は粘液をドバドバ出して、お堀のような状態を作って、いろいろな菌から体の中への侵入を守っているから」なんです。

それが傷ついていてうまく機能しないから、薬で炎症を抑えていたとしても、何かの拍子に破られてしまうわけで。ここを修復してあげることが、よい状態を保つうえですごく大切だと考えています。

佐々木:「寛解」とはいっても、上皮はおかしくなったままなんですね。だから再燃する。

土屋:なので、「城壁をよくする」ためのアプローチとして、「オルガノイド」の移植がまず挙げられます。

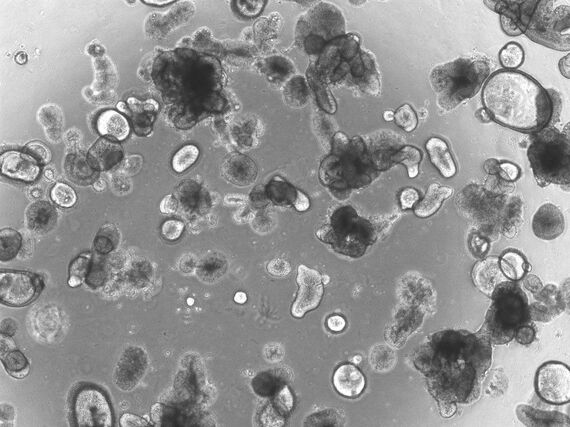

オルガノイドとは「ミニ臓器」のことなんですが、「患者さんから傷んでいない正常な細胞を採取して、培養し、それをまた戻す」という作業です。

こうすることで、「細胞のない部分=破られた城壁を物理的に修復しよう」という考え方ですね。

佐々木:その作業は内視鏡でやるんですか?

土屋:はい。細胞を培養するのも、「オルガノイド」を移植するのも、内視鏡でやります。ただ、これだと臓器の一部しかよくできない。だから、今研究しているのは「なぜ潰瘍性大腸炎が起きてしまうのか」の究明です。