日本でイノベーションが生まれなくなった真因 新規事業の構築における「5つの罠」と処方箋

では、なぜ特許出願数などで中国に後れを取り始めているのか。単純に、中国の研究開発費や研究者の増加が日本よりも急激だからであろうか。

課題は研究者1人当たりの生産性

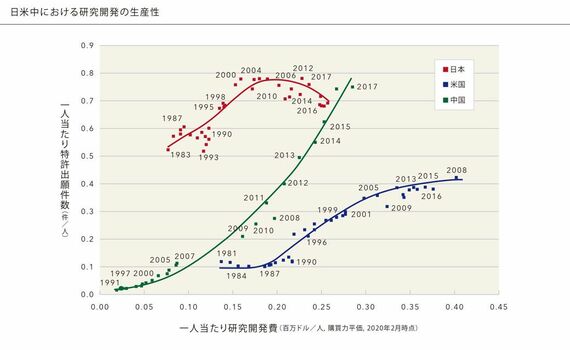

ここで、日本とアメリカ・中国の間で研究開発の生産性の比較を行ってみたい。あくまでも一つの指標ではあるが、研究者1人当たりの研究開発費(インプット)と、研究者1人当たりの特許出願件数(アウトプット)がどのように推移してきたか、それぞれの国で見ていく。横軸に1人当たり研究開発費(インプット)、縦軸に1人当たり特許出願件数(アウトプット)をプロットして時系列で見てみると、面白いことが見えてくる。

まず、中国について。2000年代前半まで1人当たり研究開発費は10万ドル未満、特許出願件数も0.1件程度であったが、2009年に1人当たり研究開発費が15万ドルを超え、特許出願数0.2件と倍増したあたりから、毎年1人当たり研究開発費と1人当たり特許出願件数がきれいに相関を持って増加し、2017年では1人当たり研究開発費は約28万ドル、特許出願件数は0.75件程度となり、インプット・アウトプットともに日本の水準を超えている。

アメリカについては、1980年代に 1人当たり研究開発費は20万ドル未満で特許出願件数も約0.1件程度であったが、その後継続的にインプットもアウトプットも増加し、2016年では1人当たり研究開発費が38万ドル程度、特許出願件数が0.4件程度と増加してきている。

つまり、アメリカでも中国同様、緩やかではあるものの、基本的にはインプットが増えればアウトプットが増える、という相関が維持されている。

一方日本はどうか。1980年代前半までは1人当たり研究開発費が10万ドル未満、1人当たり特許出願件数は0.6件程度であったが、そこから2000年代前半まで、1人当たり研究開発費が継続的に増加し17万ドル程度となり、1人当たり特許出願件数もそれに伴って0.8件程度まで増加していった。

つまり2000年代前半までは、日本もインプットを増やすほどアウトプットが増えていたのである。

ところが2000年代後半からは様子が大きく変わる。2017年までに1人当たり研究開発費は27万ドル程度まで増加したが、1人当たり特許出願件数はむしろ減少し、0.7件を下回っている。1人当たり研究開発費が10万ドル増えたにもかかわらず、特許出願件数が減っている。

つまり、インプットを増やしてもアウトプットが増えない、むしろ減ってしまうという壁に突き当たってしまっているのである。