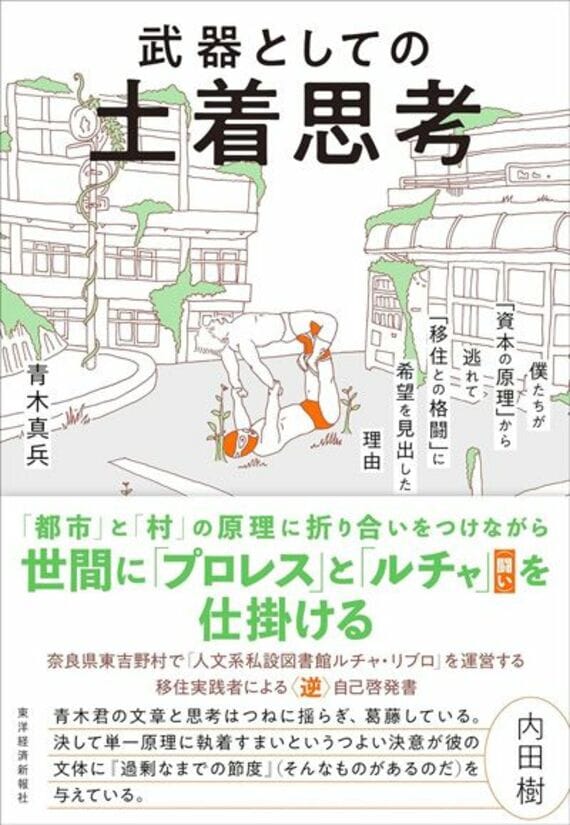

なぜシンガポールは国の中央に「空虚な穴」を作ったのか 資源なき都市国家が貫く意外な生存戦略と、「価格に応じて生き方が決まる」日本の閉塞感

なぜ私は「西洋」に憧れ続けたのか

2025年6月、友人に会うために初めてシンガポールを訪れた。まさか自分がシンガポールを訪れることになるとは思ってもみなかったし、もしその友人が単身赴任でこの地に滞在していなければ、おそらく一生降り立つことはなかっただろう。

『ぼくらの「アメリカ論」』(夕書房)でも書いたように、僕の関心の原点は2001年の9.11にあった。あの出来事に衝撃を受けたことがきっかけで、キリスト教やイスラム教といった一神教に強い関心を抱くようになったのだ。

その一神教が誕生し、育まれた場所として、地中海世界に自然と目が向いたことで、一神教にも始まりがあり、その以前には多神教が世界の主流だった時代が存在していたことを知った。その事実に触れたとき、宗教や文明の歴史は単線的なものではないことに気づかされた。そうした関心の流れのなかで、僕は古代地中海世界を研究するようになったのであった。

そして古代地中海史を研究していくなかで、その延長線上にあるヨーロッパ文明に行き着き、結果的に西洋史全体へと関心が広がっていった。

思い返せば、僕の関心は小さな頃から「西洋」に向いていた。身近にあった仏像や寺、中華料理や漢字文化圏、つまり「東洋」にはほとんど関心を抱かなかったのである。身近にある東洋的なものを「知ってるつもり」になりながら、積極的にそれを遠ざけていた気もする。言うなれば僕の欲望は「いま、ここ」ではなく、「ここではない、どこかへ」と向かっていたのだと思う。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら