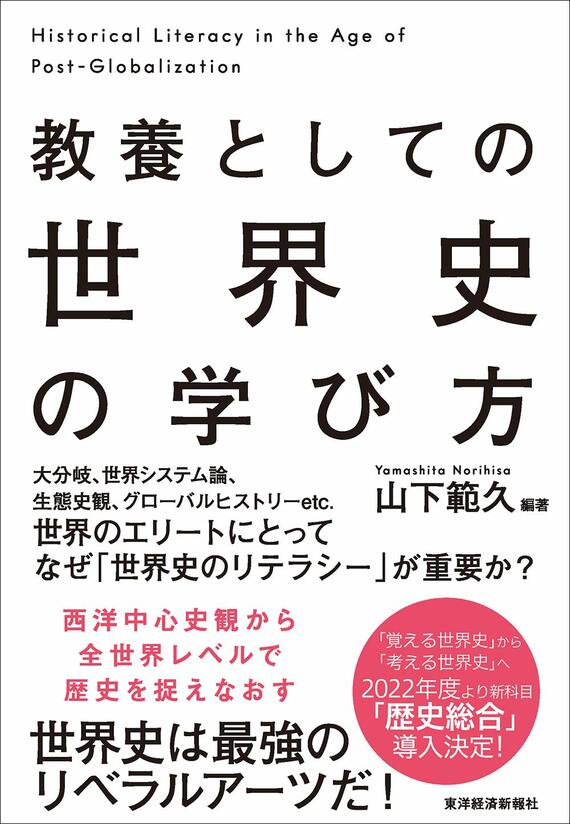

ビジネスに「世界史の教養」が不可欠な根本理由 「最強のリベラルアーツ=世界史」の学び方

「暗記ものの世界史」と「物語としての世界史」

多くの人にとって「世界史」というのは高校の科目としての受験世界史のことだと思います。東大など一部の大学を除くと、世界史の入試問題は、「マムルーク朝」とか「ライスワイク条約」とか「地丁銀制」といった歴史用語を解答させるクイズのような形式がほとんどです。

こうした出題形式に対応して、世界史の勉強と言えば、まずその答えとなる歴史用語を覚えることにならざるをえません。「世界史なんて記憶力テストじゃないか」という多くの、特に世界史が嫌いな方の世界史イメージはそこに由来すると思います。

でもそういった世界史の知識の問い方は、大量の受験生をさばく都合だけのものです。実は大学に入ってから必要になる世界史の知識とは必ずしも一致しませんし、まして社会に出て役に立つような知識の形でもありません。

一方で、世の中には世界史好きな方々もいらっしゃいます。ただ、多くの場合そういう方は、有名な歴史上の人物のエピソードの面白さや、歴史的な事件の現場の臨場感に惹かれて歴史書を読まれるようです。

あえて少し批判めいた言い方をすると、そういう方々にとって世界史とは、まず物語としての消費の対象なのだろうと思います。いわば文芸の1つのジャンルとして世界史があるといった感じでしょうか。そういった方々は、逆に歴史のディテールについて、しばしば玄人顔負けの広範な知識をお持ちです(専門研究者は専門外の歴史については基本的な事柄も知らないことが結構あります)。

もちろんそれはそれで立派な「教養」です。ただ私が「世界史のリテラシー」と呼ぶ力を核に据えた「リベラルアーツ(教養)としての世界史」とは少し異なります。「世界史のリテラシー」というのは、いわばむしろそうした歴史のディテールや物語性の裏側を見通す力のことだからです。

裏側を見通すとは、ひと言で言うと、「歴史がそのように書かれているのはなぜか」を適切に問う力です。

歴史は過去の再現ですが、過去のすべてを完全に再現することはできません。書かれたもの(あるいは語られたもの)としての歴史には必ず事実の取捨があります。意味のある、筋の通った歴史であればあるほど、その取捨にはなんらかの論理を具(そな)えた枠組みがあります。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら