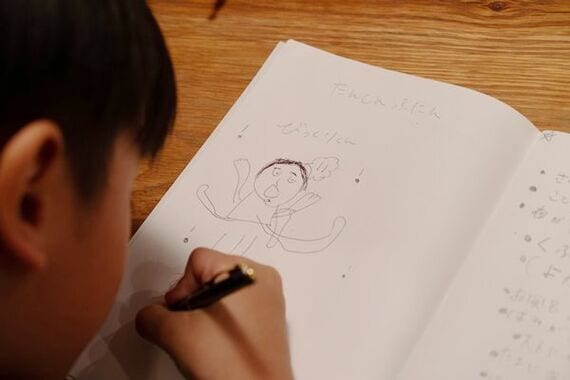

健也さんの辞令が出たのは赴任の3週間前。急な出来事に家族は当然、戸惑った。「その時まずね、僕の中に『びっくりちゃん』が来たの。こんな感じ。すごく驚いた。それですぐにそれが今度、怒りくんに変わったの」。

サラサラと描く「怒りくん」は頭に角を生やして怒っている。何に怒ったのか?

「パパが、断らなかったこと。ここにいたいですって(会社に)言ってくれなかったこと。そこから『怒りくん』は『悲しいちゃん』になったの。パパが本当に行っちゃったから。悲しいちゃんはね、怒りくんの進化系なんだよ」

子どもなりにいろんな感情を経ている

悲しみは怒りの進化系。怒りの1次感情は悲しみだということを、幾望くんは「研究」を通してこの歳で感覚的に理解していた。さらに続く。

「それからね、『がんばろうくん』が来た。パパがいなくなって3日目。例えば暗い1階に行く時、学校に行く時、がんばろうくんが『怖いけど、びっくりしたけどがんばろうって言ってくれるの』。そうすると怒りは治ってきたの。この子には役割があるんだ」。

この感情の分析には、健也さんも驚いていた。「今回の会議でも、新たな子どもの視点が見えましたね。悲しんでいるのはわかっていたけれど、こうやって話してもらえるまでは、もっと単純に寂しいのかなと思っていた。子どもなりに、いろんな感情を経ているんだということがわかって、またそれを話してくれたことが新鮮でしたね。すごくがんばって適応しているんだなという感じが伝わってきました」。

実はこうした感情の研究は、精神保健福祉のソーシャルワーカーである梓さんが仕事で用いる技法を生かしている。北海道浦河町で精神疾患を持つ人たちが、自らの症状や行動を研究する「当事者研究」という支援のスタイルを基にしたものだ。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら