「柴田さん、昨夜は40分間痛みが消えなかった。(在宅医に)早く死なせてくれと叫んでしまったよ。でも、今は痛みがまったくなくて幸せだね」

翌2018年2月8日、柴田らを千葉の自宅に出迎えた吉岡は、リビングに置かれたベッドの上でほほ笑みながら話した。

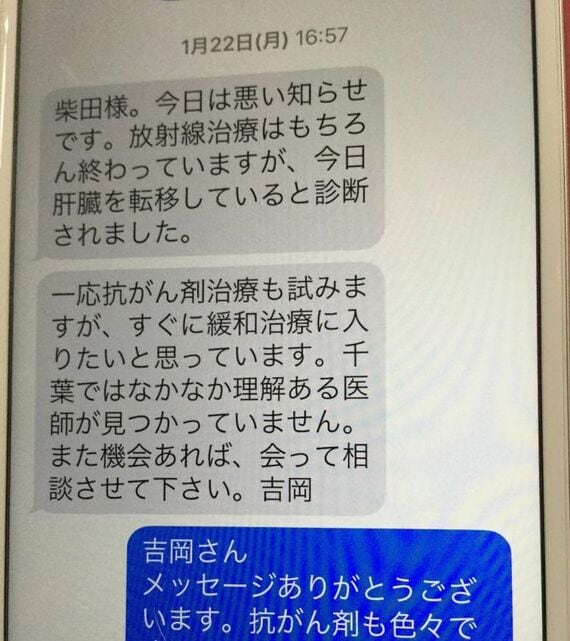

66回目の誕生日だった1月下旬。吉岡は肝臓へのがんの転移が見つかったと柴田にメールで連絡。抗がん剤治療は試みるが、すぐに緩和治療に入りたいので、会って相談させてほしいという話だった。

8日当日、吉岡は上機嫌だった。家族への形見分けだという30冊近い自身の著作物を柴田らに見せながら、個々の取材話を雄弁に語っていた。在宅医や訪問看護師はすでに決まり、看取り士の派遣依頼をこの日済ませたことで、吉岡を自宅で看取る体制は整ったことになる。

「たくさんの方々が周りに集まってきてくれて、世話を焼いてくれるなんて、僕はなんて幸せ者だろう。僕は全部すべきことはした。今は死ぬのにちょうどいい。柴田さん、看取り士はもう一人の家族だね」

依頼者の口から「幸せ」と「死」がセットで、朗々と語られるのは珍しい。多くの人は自分の死を簡単には受け入れられないからだと柴田は言う。

「柴田さんが26年かけてやりたかったことを、僕は今やっとわかった。人生の最期を病院任せにせず、自分の意思でちゃんと決めて、幸せに旅立っていくべきだということだね。これからも頑張ってね。僕は自分がやりたいことを妻に全部受け入れてもらえて、とても幸せに締めくくれるよ」

そう話しながら吉岡が見せた笑顔が最高だったと、柴田は話す。いのちの終わりを受け入れた人だけが見せる、悟りの境地を感じさせた。吉岡の瞳は透明感をいっそう増していく。夫妻の愛犬チワワの「風太(ふうた)」も同じベッドの上でちぎれんばかりに尻尾を振っていた。

その部屋にいる全員が、吉岡の「幸せ」オーラに包まれて笑顔になるほどでしたからと、柴田は振り返る。

このときの柴田は、吉岡の「もう一人の家族」という言葉を、自分をふくめた看取り士への親近感の表現として、笑顔で受け止めた。だが、そこに秘められた、もう1つの意図に気づくのは少し後になる。

人間の尊厳を保ち、自分の意思で旅立つ幸せ

「吉岡が在宅死を選択した理由は、柴田さんとの出会いが大きかったと思います。自分の意思とは無関係に延命治療のチューブまみれにされて、わけがわからなくなるのは絶対に嫌だったんです」

妻の詠美子は、誤診から病院を転々とさせられて、病院自体を嫌がっていたせいもあると補足した。病院だと検温だ、検診だと自分のペースで過ごせない。吉岡は最期まで自由でいたかったんでしょうね、と。

かつて柴田が働いた老人施設では、住み慣れた施設で逝きたいと望んだ高齢者たちが、終末期になると病院に次々と送られて、延命治療のチューブにつながれた。人間としての尊厳など考慮される余地もなかった。

結局、柴田らの訪問後に看取り士会側から吉岡宛に契約申込書が送られたが、間に合わなかった。本来、看取り士は実際の看取りから納棺まで携わるのだが、形式の有無は問題ではないと柴田は言う。

「私と出会ったことで、吉岡さんは自分の意思で、どこで、誰と、どんな最期を迎えるのかという大切な自由を、ご自身で選び取られたからです」

無料会員登録はこちら

ログインはこちら