署名入りの原稿が書けるようになったのは30歳を超えた頃だ。高速道路用のレッカー車を長く取材しているとき、この内容なら一般誌でも受けるのではないかと思った。当時は交通事故死者数が増加している時期(第2次交通戦争)で、生々しい事故のエピソードは社会一般の関心を引くはず。そこで当時100万部規模だった『週刊プレイボーイ』に原稿を持ち込んだところ、案の定の反応が返ってきた。

「もう下手くそな原稿でね。だけど、内容は面白いということで、データとして使ってもらえることになったんですよ。(最終的な文章を仕上げる)アンカーマンの人が見違えるような記事にしてくれて、署名欄に僕の名前も載せてくれて。そういうところに載ると、またメジャーなところにいける道ができるわけですよ」

いつしか交通問題の草分けに

矢貫さんの駆け出し時代である1980年代前半は雑誌の創刊が多く、キャリアの成長とともに活躍できる場はどんどん増えていった。『CARトップ』で付き合いのあった編集者が創刊する自動車雑誌で冠連載をもらえるなどの幸運にも恵まれ、いつしか1カ月で10回取材して記事に仕上げるような多忙な身となっていた。

「トラックと普通自動車じゃ死角が違うとか、子どもと大人の感覚は違うから交通安全はこうしたほうがいいとか、そういうテーマを好きに書かせてもらって楽しかったですね。今では当たり前になっていることでも当時はまだわかっていないことがたくさんありましたから」

いつしか交通問題の草分けとして知られるようになり、署名記事がメジャー誌に載るのが当たり前になっていった。もう書く場所に困ることはない。知的好奇心を刺激するテーマにも事欠かなかった。

特に引かれたのは救急医療の世界だ。当時の日本はまだ黎明期で、ごく一部の病院しか救命救急センターがない状態だった。取材で医者と話すときも「救急医療って何?」と逆質問が返ってくることさえあったという。この未知の世界を深く知りたい。矢貫さんは1985年から3年間、日本医大の救命救急センターに泊まり込んで現場取材を敢行する。どこかの編集部としてではなく、矢貫さん個人として医大の許可を取り付けた。

「他の取材があるときだけ出掛けて、終わったら病院に戻ってオペ着に着替えていました。何かあったらすぐに駆けつけられるようにして、何もなければ持ち込んだワープロで原稿を書いたり、医局のソファで寝たりしていましたね。端からは医者に見えたでしょう(笑)」

寝床が落ち着かない問題はあったものの、ほかの仕事はこれまでどおりに続けていたので経済的な問題はあまり大きくなかった。モチベーションはいうに及ばず。センターにいる間のすべてが取材対象で、状況は日々ダイナミックに変わる。ライバルの書き手が誰もいないブルーオーシャンを自由に泳ぎ回れる権利が与えられたようなものだ。

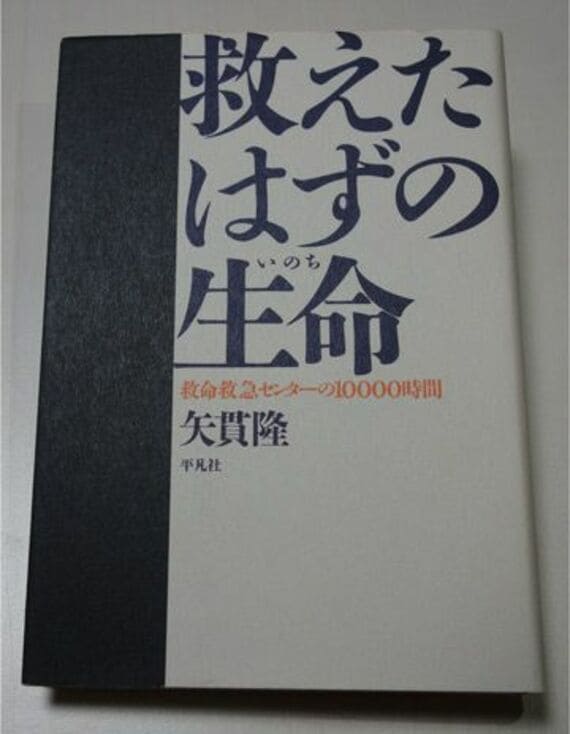

このときの取材を基にした書籍『救えたはずの生命(いのち)――救命救急センターの10000時間』(平凡社、1989年)は、救急医療界隈で知らない人はいないといわれたほどのヒットを記録する。

また、取材テーマの拡大にもつながったのは冒頭に書いたとおり。とりわけ、自殺を企図した人の心理への探究は、1989年から1990年にかけて改めて医療機関に泊まり込み取材するほど熱心に取り組んだ。きっかけは包丁が腹部に刺さった状態で救命救急センターに運ばれてきた暴走族の少年だった。仕事でのストレスと同棲中の彼女とのいざこざが募った末の行為だったという。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら