新聞ですら間違えた「台湾問題」に対する日本政府の立場。「日本は台湾を中国の一部と認めている」と思い込む人たちの課題

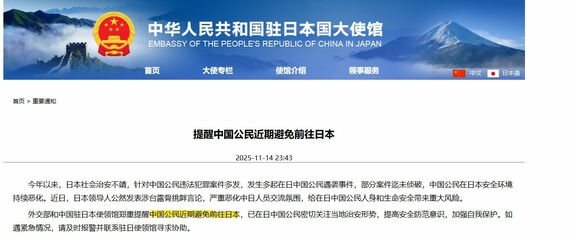

11月7日の衆議院予算委員会における高市早苗首相の「存立危機事態」に関する答弁が、いまなお大きな波紋を広げている。高市首相は「台湾に対し武力攻撃が発生する。海上封鎖を解くために米軍が来援し、それを防ぐために武力行使が行われる」という想定に言及。そして「戦艦を使って武力の行使を伴うものであれば、どう考えても『存立危機事態』になり得るケースだ」と述べた。これに中国が反発し、日本への渡航自粛要請を出す「対抗」手段にまで出ている。

首相の答弁を「撤回する必要はない/撤回すべき」といった評価にとどまらず、そもそもどのような条件が「存立危機事態」に該当するのか、またアメリカをはじめ日本も長年台湾海峡を巡って「曖昧戦略」を採用してきたにもかかわらず、なぜ今回あえて具体例を挙げたのか、その必要性や適切性が問われているのは確かだ。具体例を示したことでかえって「抑止」の幅が狭まり、戦略的柔軟性を弱めたのではないかという懸念も出ている。

イデオロギー先行で間違いも多い活発な議論

このように、実際のところ「台湾問題」(英語の Taiwan Issue に相当し、「台湾の地位・主権・国際的扱いをめぐる総合的な問題」を指す)をめぐる議論が、保守・リベラル双方で活発化している。ただ、議論の活発化とは別にこのテーマを議論するための前提や基本を踏まえて議論が行われているかも重要である。

意味ある議論を深めるためには中国と台湾との間にどのような歴史的な背景があり、双方がそれをどのように理解・主張しているのか、また日本やアメリカがいう「従来の見解」とその論拠になっている条約や声明などを共有しておくべきだろう。この議論を行ううえで日本社会には何が求められているのか指摘しておきたい。

なお、「台湾問題」と書くと、あたかも台湾側のみに問題が存在するような印象を与えかねない。そのため、前述したように「台湾問題」と表記するには上記のような説明を添えたり、それを理解しておいたりすることが望ましい。

さて、当然、戦争は起きてはならない。しかし残念ながら、現在の中国は台湾への武力行使の可能性を放棄していない。そのなかで約2300万人の台湾の人々は自らが獲得した自由と民主主義と人権を守るために備えざるを得ない状況に置かれている。

この問題を議論するうえでまず捨てるべきなのは、保守とリベラルの相互嫌悪が先に立ち、相手をやり込めるためだけの感情的応酬や、特定のイデオロギーに沿った情報だけを取り上げ、不都合な事実を見ようともせず間違いを拡散させる態度である。これは中国、台湾、そして日本やアメリカを含めてどこにとっても利益にならない。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら