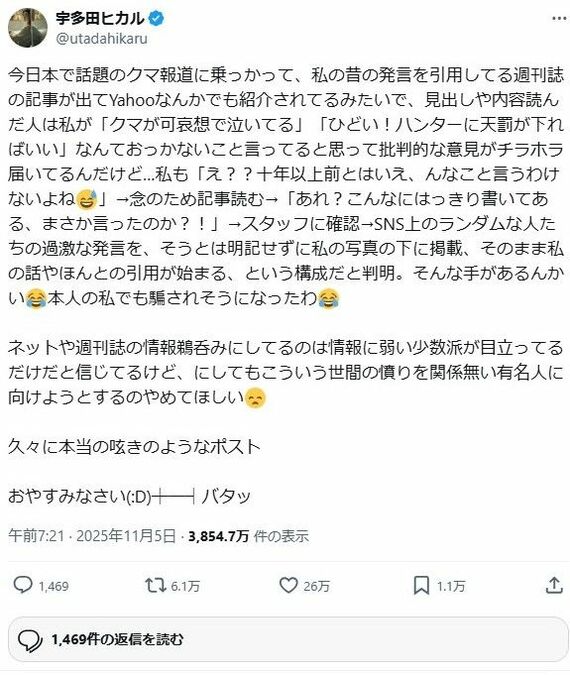

クマ問題に絡めて写真配置…宇多田ヒカルさん「本人の私でも騙されそうになったわ」。読者をミスリードに誘う《進化型コタツ記事》の脅威とは?

前述の記事には、明示的に虚偽の情報が書かれていたわけではない。しかし誤解を生む構造であったことは明白だ。何しろ「本人の私でも騙されそうになった」というのだから。情報ロンダリングの技術が、当事者が自分自身を疑うレベルに進化したことを意味する。

背景にはエコーチェンバー効果、確証バイアス、感情伝染といった心理学的メカニズムがあり、これらが結合することで誤情報が拡散する。その具体的なプロセスは以下だ(前提となる豆知識は本稿末尾で紹介している)。

2. 有名人の写真と組み合わせ「報道」という形で権威付け

3. Yahoo!ニュースなど大手配信プラットフォームで配信

4. SNS・まとめサイトによる二次拡散

5. 「宇多田ヒカルさんが過激発言」という誤解が独り歩き

最初のプロセスでの発言は、信憑性も必要なければ、フォロワー数などの拡散力も必要はない。世の中にはさまざまな思想を持つ人がいる。炎上すら心地よいと感じる自己承認欲求の高い人たちもいるなか、過激発言を探すことは容易だ。

しかし、それだけでは拡散しない。大手配信プラットフォームが持つ拡散力を使い、心理学的なテクニックを駆使してバズらせる。事実であると書く必要はない。誤解するように誘導すればよいだけだ。

一度バズれば、大手配信プラットフォームやメディアを通じて報じられた内容としてSNSやまとめサイトが二次拡散し、確証バイアスはさらに深まる。第5段階に至っては、もはや元の匿名発言など読み手にはわからなくなり、「著名人の発言」として定着する。

この手法が巧妙なのは、虚偽を書いていないため名誉毀損が成立しにくく「誤解したのは読者」という言い訳が可能な点だろう。

「コタツ記事」という言葉を作った筆者が思うこと

ところで、すっかり定着した「コタツ記事」という言葉だが、この言葉を作ったのは、この記事を書いている筆者(本田雅一)だった。

20年近く前のこと。ブログを主戦場に報道するブログメディアが生まれていたが、あるジャーナリストによる、以下のような趣旨の発言を何度か目にするようになったことが発案のきっかけだ。

「現場取材は効率が悪い。ネット上にはさまざまな情報があり、企業、個人を問わず、本人が発言していることも多く、それらを集約して自分の意見としてまとめるブログメディアのほうが効率的で、高い品質の情報をすばやく低コストで届けられる」

無料会員登録はこちら

ログインはこちら