このWBSを交えたToDo管理のコミュニケーションを取る頻度については、一律に「週1回は必ず面談」と決めるよりも、チームメンバーの能力やリソース状況に合わせて設定するといいだろう。自己管理が得意なメンバーなら1カ月に1度でいいかもしれないし、タスクが遅れがちなメンバーなら当面は毎日実施するほうがいい。

肝心なことは、「目的が不明確な、何となくやっている報告・連絡・相談」の頻度を減らすことだ。そうでないと、業務時間の多くを報告やミーティングが占める、本末転倒な状況となってしまう。そうなると、チーム全体のプロジェクトを進める時間が減るし、PMから信頼されていない、監視されているといったチームの心理状態にもなり得る。オンラインでの業務が増えた昨今、あらためて留意したい側面だと感じる。

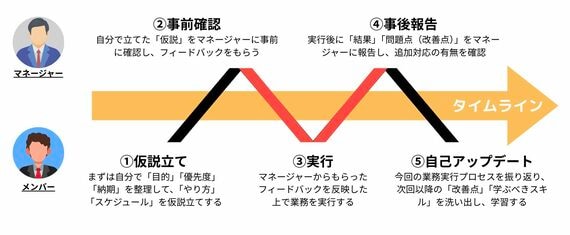

三方よしの成果を出せる「M型ワークフロー」

とはいえ、チームメンバーとの「程よいコミュニケーション」という説明は感覚的で、「言うは易く行うは難し」であることは筆者もよく分かっている。そこで最後に、PM経験もある筆者が法人研修支援のために考案した「M型ワークフロー」を紹介したい。

※外部配信先では図を閲覧できない場合があります。その際は東洋経済オンライン内でお読みください。

これを実践することで、PMとメンバーの双方が快適に業務を進めることができ、しかもプロジェクトをしっかり遂行できる「三方よし」の成果が出せる。チームメンバーの成長にもつながる方法なので、ぜひ実践していただきたい。

詳しい解説はこちらの記事「報連相(ほう・れん・そう)が日本企業をダメにする?企業が陥る“無駄な報告”の罠とは」に書いたが、この図を簡潔に説明するとこういうことだ。

ポイントは、PMがメンバーから「どのタイミング」で「何の情報」についてヒアリングすべきか、明確にしたところだ。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら