「あれっサバの価格が上がってない?」庶民の魚だったサバの高騰が止まらない理由

この約15万トンもの養殖のエサになっているサバを、資源管理により大きくして脂がのった時期にのみ漁獲する。そうすれば、サバを輸入しなくても物理的に国産で賄うことだってできることがおわかりになるかと思います。成熟(3歳以上)すれば卵も産みます。

もちろん、国産とノルウェー産では学名が違い種類も味も異なります。しかしながら、もともとはノルウェーサバがなくても、サバの供給はまかなえるだけの数量が水揚げされていたのです。

我が国ではノルウェーと異なり、価値が低く食用にならない小さなサバを「成長乱獲」を起こしながら獲り続けています。たとえサバの水揚げはあっても、食用に向く数量が少なくて、サバが不足するといった事態になっているのです。そしてこのままの機能しない資源管理では、その小さなサバさえも確実に消えていってしまいます。

養殖用エサにまわされる国産サバ

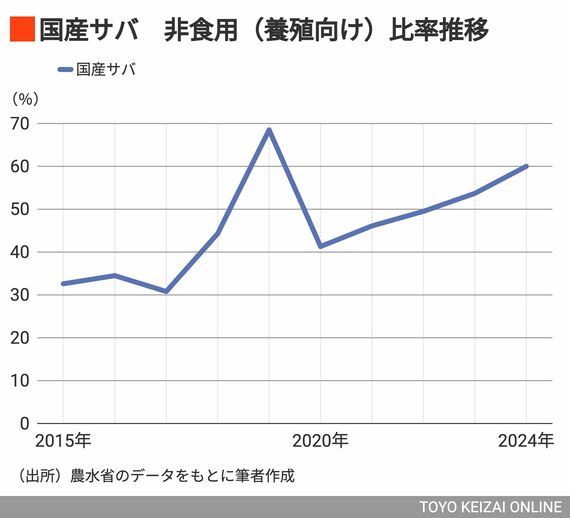

一般には「国産サバが減ったからノルウェー産に依存している」と説明されますが、実際には相当量のサバが養殖用エサに回されており、これは見過ごされがちな“巨大なロス”です。その結果、食用に回せる魚が不足し、社会全体でサバが足りない状況を招いています。しかもこの比率は改善するどころか年々高まっており、問題は悪化しています。

世界での需要増加により、サバの輸入が難しくなっていくのは明らかです。ですから科学的根拠を基に資源管理を厳格に行い小さな魚は獲らず、大きくなって価値が高い魚のみを獲る仕組みにするべきなのです。この状況は待ったなしです。

北欧・北米・オセアニアでは、資源を守りながら漁業を成長産業へと育てています。一方で、管理が追いつかない国々は資源を減らし、産業としても衰退の道をたどっています。この取り組みの差が、「成長」と「衰退」の二極化を生み、その格差は広がる一方です。日本もいま、残念ながら後者の側に立たされていますが、この事実は、あまり知られていません。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら