「あれっサバの価格が上がってない?」庶民の魚だったサバの高騰が止まらない理由

「あれっサバの価格上がっていない?」「同じ価格でも切り身が小さくなっていない?」――。食卓、お弁当、外食などでおなじみの脂がのったノルウェーサバ。そのサバの価格が上がり続けています。

かつて2枚1パックで200~300円ほどだったサバのフィーレが400円、500円そして600円と上がっています。今年の買い付けシーズン(8~9月)での現地価格が高騰しているので、少なくとも原料価格の上昇分を転嫁せざるをえず、来年(2026年)はさらに価格が上がる見込みです。フィーレや切り身の大きさを小さくして価格を抑えようとしても、原料価格の上昇に追いつきません。

筆者は1990年からノルウェーサバの買い付けに関わって現地を回っていました。当時は日本のサバのほうが、ノルウェーサバより価値が高かったのですが、今ではその位置づけがすっかり逆転しました。ノルウェーは大きくて脂がのった時期にしかサバを漁獲しないことでブランド化し世界で人気が高まっています。

高騰するノルウェーサバ

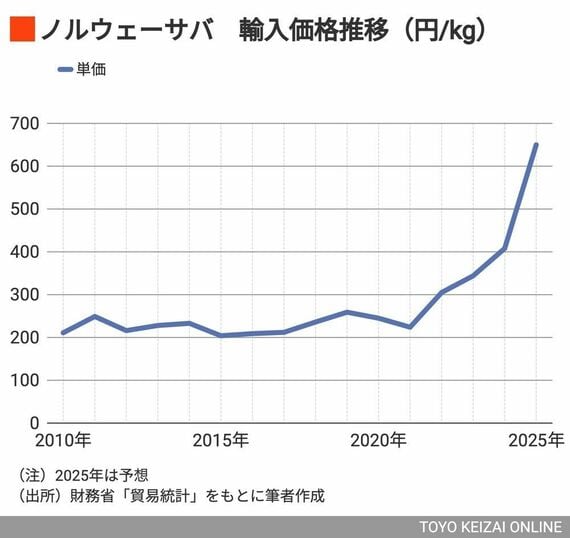

ノルウェーサバの輸入価格推移を見ると、大きく上昇していることがわかります(2025年は現在の買い付け価格をベース)。2010~2020年頃はキロ200円程度だった原料価格は、その後上昇をはじめ、今年は一気にその3倍程度に高騰してきています。

なぜこれほどまでに高騰しているのでしょうか? 主な要因は、2024年に漁獲枠が2割削減されたことです。枠の減少はそのまま供給量の減少を意味します。世界的に需要が高いノルウェーサバは、わずかな供給減でも市場価格が大きく動く構造にあります。たった2割の漁獲枠削減で急上昇するのは、日本的な感覚では少し難しいかもしれません。

日本のサバ(マサバとゴマサバ)の場合は、2023年7月~2024年6月のサバ枠(太平洋系群)を例に取ると、51万トンもの漁獲可能量(TAC)に対して、漁獲量はわずか11万トンと枠を2割しか消化していません。枠と漁獲量が乖離しているので、これでは枠が2割減っても3割減ってもまるでインパクトがないからです。

ところがノルウェーサバの場合は大きく異なります。2割削減となると、漁獲量が実際に2割減少します。日本と異なり、実際に漁獲できる数量よりも、資源の持続性を考えて、漁獲枠が大きく抑えられているからです。このため漁獲枠削減のニュースは、確実に供給量が減るため世界市場が反応して、魚価や買い付け価格に直結するのです。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら