ブックオフがひそかに始めた施策「ふるさとブックオフ」。書店のない町での取り組みが、とても感動的だったワケ

地方創生の文脈に隠れがちだが、スケール化をしていけば、意外にもビジネスモデルとしても鉱脈がありそうなのである。

持続可能な書店×地域創生を

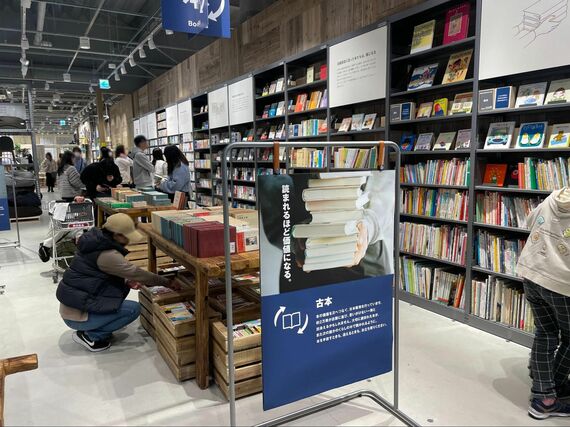

街の書店がどんどんと消滅しつつある事態を受けて、昨年には経済産業省が書店振興のプロジェクトチームを発足させた。こうした流れの中、チェーン企業でも書店を意識した取り組みを行うことが増えている。

例えば無印良品は3月に開業した「無印良品 イオンモール橿原店」に書店を併設し、地域のコミュニティーの場とする。もともと無印良品は「MUJI BOOKS」などで書籍を扱っていたが、それを拡大していく。無印良品は地方部への出店を積極的に進めているから、こうした書店併設店舗も増えていくかもしれない。

また、コンビニ大手のローソンは取次である日販と組んで「ローソン マチの本屋さん」というコンビニ一体型書店の展開を進めている。2021年から出店を進め、現在は13店舗を構える。

こうした試みはそれぞれ素晴らしいし、どんどんと広がっていくことが望ましい。ただ一方で、企業活動は慈善活動ではない。出店コストがかさむわりに収益が回収できなければ持続はしない。そこが弱点でもある。

ただ、ふるさとブックオフの場合、商材が古本でコストがかからず、さらに場所も自治体から提供されるものだとすれば相当なローコスト運営が可能である。その点で持続可能性もかなり期待できる。

もっとも、この取り組みを進めるためには、地方自治体とブックオフ側の円滑なコミュニケーションが大前提となる。最近さまざまな領域で進む「官民連携」で起こりがちな地元住民と行政と企業との間のディスコミュニケーションが発生しないとも限らない。

ふるさとブックオフはまだ全国に2店舗しかないが、これからさまざまな自治体で増えていくかもしれない。そのとき、どのような効果が生まれ、あるいはどのような問題が起きるのか。地方創生の一つの先駆的な事例としてウォッチしていくべきだと思う。

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

無料会員登録はこちら

ログインはこちら