米中対立など地政学リスクの高まりを受けて、サプライチェーンを経済安全保障の観点から見直す動きが加速している。

自動車は幅広い業種にまたがる巨大産業で、日本経済の屋台骨だ。新車・中古車販売や整備、貨物輸送まで含めると、国内の就業人口は550万人を超えるとされる。帝国データバンクによると、国内カーメーカー10社のサプライチェーンを構成する企業は、推計6万8485社にも上る(2024年11月時点)。

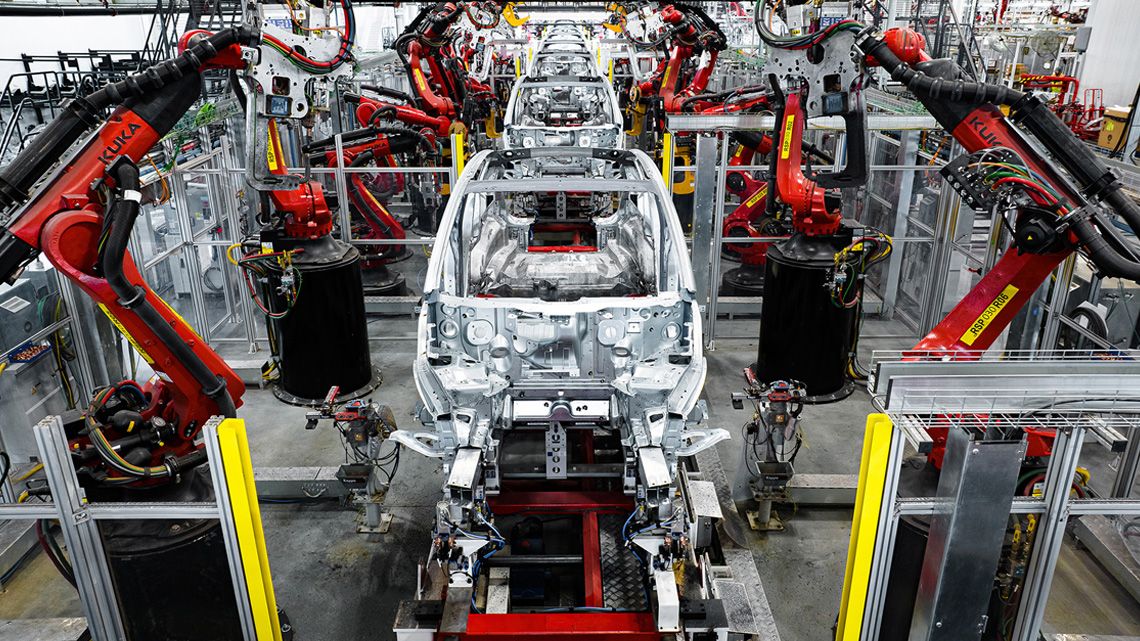

自動車のサプライチェーンは、頂点に君臨する少数の完成車メーカーを、部品や素材、製造用機械など多数のサプライヤーが支えるピラミッド構造である点が特徴だ。完成車メーカーと直接取引するサプライヤーをティア1と呼び、その下請けとしてティア2、ティア3が連なっている。

必要な部品数はおよそ3万点

エンジン車1台を造るのに必要な部品数はおよそ3万点といわれる。その分だけ、ボディーやブレーキ、シートといった内装品など、部品ごとの専業サプライヤーが国内にも多数いる。また、複数部品の製造からソフトウェアの設計まで手がける世界的なメガサプライヤーも、デンソーやアイシンなど一部ではあるが存在している。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら