「御上先生」で考える"教科書の記述"を巡る問題 実際に教科書を作る難しさはどこにあるのか?

教科書はどう作られている?

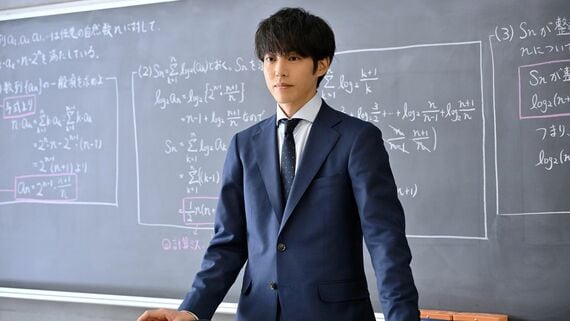

『御上先生』第4話では、教科書検定に関するディスカッションが行われました。教科書検定とは、文部科学省が、学習指導要領に沿って教科書が作られているかどうか、適切な学習内容になっているかを確認するものです。

ドラマでは、アメリカの教科書での原爆投下の扱いについて言及されていました。歴史的な問題についてどのように教えるべきか、議論が分かれる部分を教科書にはどのように記載するべきなのか、そもそも教科書は必要なのか、教科書検定がない国も多いことをどのように捉えるべきなのか……といったことを高校3年生が考えるという展開になっていました。

実際、教科書検定はどう実施されていて、教科書を作る過程ではどのような問題が発生しているのでしょうか?今回は、教科書を制作する出版社に所属し、教科書検定を何度も経験したA氏に話を伺いました。

――教科書の申請フローはどのようになっているのですか?

まず文部科学省に「こういう本を作ろうと思います」という申請を出します。これはpdfなどで送るのではなく、『白表紙本』という、白い表紙の本を持っていくことになります。公平を期すために、会社名、著作関係者などは書かれておらず、本当に真っ白な表紙の本です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら