ロスに捧ぐ「御上先生」の裏側、なぜあんなにもリアル?脚本家・詩森ろば×寺田拓真に聞く 【前編】「私なら違う」でも考えるきっかけに

教員も釘付けにしたドラマ「御上先生」

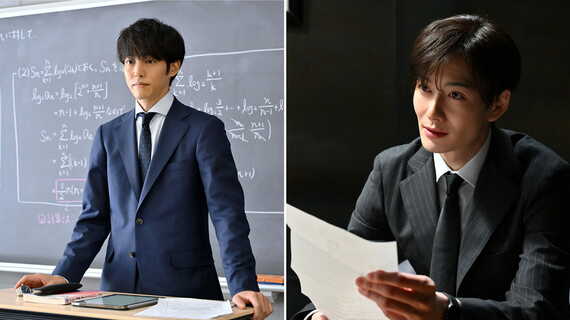

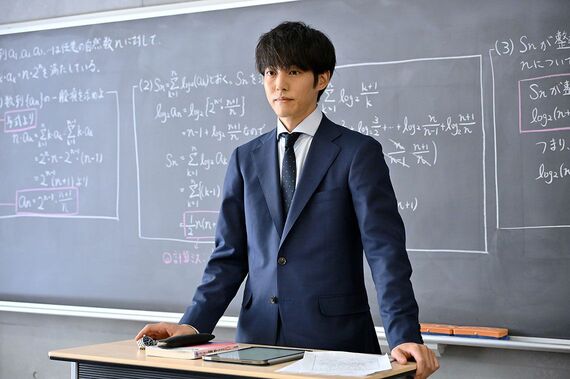

文部科学省のエリート官僚が、新たに創設された制度で日本有数のエリート私立高校に派遣された。一見すると左遷にも見える人事。しかし、官僚教員となった彼は日本の教育を打ち壊す決意を持って教壇に立つ。自分の頭で考えるよう生徒の背中を押し続ける彼の姿に、当初反発していた生徒や教員たちは変化していく──。

今年1月から3月までTBSの日曜劇場で放送されたドラマ「御上先生」。これまでの学園ドラマとは一線を画す内容は大きな反響を呼び、この期間のドラマの総合視聴率トップを記録した(ビデオリサーチ調べ)。

(写真:©TBS)

このドラマの脚本を担当した詩森ろば氏が、執筆にあたって最初に取材をしたのが寺田拓真氏だ。寺田氏は元文科省のキャリア官僚で、現在は広島県の教育行政官を務めている。

──寺田さんはドラマの企画構想段階から詩森さんに協力されたそうですね。

寺田 最初に連絡をいただいたのは去年の3月でした。どれだけお役に立てたのかわからないのですが、私の本を読んでいただき、TBSでお話しさせていただきましたね。

劇作家・演出家

1993年に劇団風琴工房旗揚げ。以後ほとんどの脚本とすべての演出を担当。2018年よりserial numberとして活動。全国どこへでも飛び回る綿密な取材で、多彩な題材をほかにない視点で立ち上げる。2016年『残花』『insider』で紀伊國屋演劇賞個人賞、2020年に映画『新聞記者』で日本アカデミー賞優秀脚本賞、2021年『All My Sons』(作:アーサー・ミラー)『コタン虐殺』で読売演劇大賞優秀演出家賞、ほか受賞多数。2025年に放送されたTBS日曜劇場『御上先生』脚本全話担当

(写真:本人提供)

詩森 すごく参考にさせていただきました。TBSの考査の方がとても熱心で、取材すべき方のリストを作ってくださったのですが、リストのトップにあったのが寺田さんのお名前だったんです。それで最初に取材をさせていただきました。