ロスに捧ぐ「御上先生」の裏側、なぜあんなにもリアル?脚本家・詩森ろば×寺田拓真に聞く 【前編】「私なら違う」でも考えるきっかけに

寺田 ドラマ、すごく面白かったです。私は教育委員会の仕事で毎日のように学校を訪れるのですが、先生たちに「『御上先生』を見ています」と言われました。「自分とどうつながっているか、教育をどうよくしていくかを考えながら御上先生を見ています」という先生の声が多かったですね。

詩森 そんなに真剣に!? 教育現場の人間ではない私が書いているものなので、「私ならこうしない」でもいいので、考えていただくきっかけになればいいなと思って書いていました。

寺田 小学校の先生は「自分はいつも目の前の子どもを見ていますが、『御上先生』を通して大きなフレームで子どもとの関わりを見ることができて新鮮です」とおっしゃっていましたね。

詩森 うれしいです。ミクロなものを書く時、マクロなものが1つ入ると俯瞰で見えますし、テーマを深めることもできます。主人公を文科省のエリート官僚にすることで、一学校の話ではなく、もっと広い視点で日本の教育現場の話を盛り込めると思ったのです。

寺田 日本は同調圧力が強い一方で、個人主義ですよね。集団を強制する割に、異端と判断されるとすぐに弾かれる。そうした風潮の中で、ともすると教育の問題も文科省が悪い、教員が悪いと個人の責任にされてしまう。

しかし、文科省の官僚や教員がそう立ち振る舞うには何かしらの理由があるはずですし、学校教育は日本社会の鏡ですから。その点を強調していただけるとうれしいと詩森さんに取材していただいた際にお話ししましたね。

詩森 覚えています。私の問題意識とつながっていたので、作品に反映しました。演劇界には、まさにそういう教育を受けて「正解を出さなければいけない」というプレッシャーと、「自由にやりたい」という思いを持った子たちが多くいます。

一方、演劇は他者を演じ、他者と協働する必要があり、自分のプライドを守るのが難しい芸術。だからこそ、「学校や家庭でもっと自由に育てられていたら、演劇の現場でももっと自由にクリエイティブできるのに。教育は大事だな」と思っていたのです。

個人の思いと役所の方針で苦しむ行政官

──文科省の官僚については寺田さんへの取材が中心だったのですか?

詩森 文科省に限らず行政官とはどういう仕事なのか、何が大変なのかを調べましたが、寺田さんには行政官についてあまりお聞きしなかったですよね。

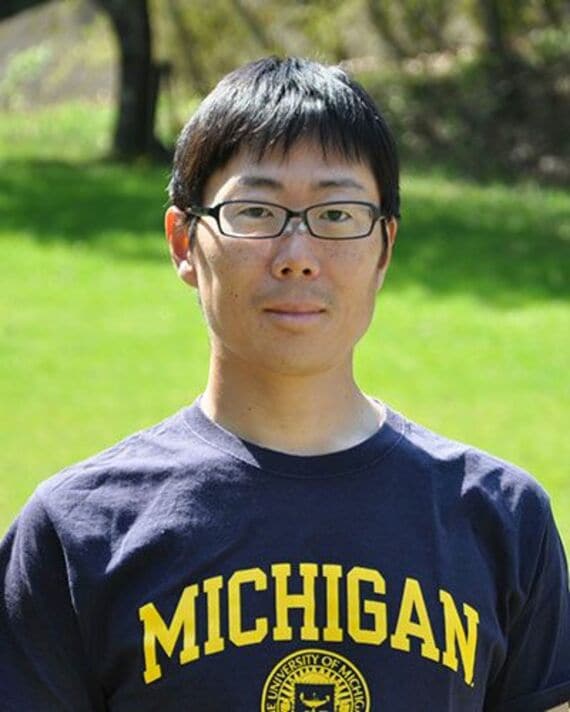

早稲田大学法学部卒業後、2004年に文部科学省に入省し、教育改革の司令塔、教育投資の充実、東京オリンピック招致などを担当。2014年に広島県教育委員会に籍を移し、学びの変革推進課長として、教育改革の企画立案と実行、県立広島叡智学園中・高等学校の創設、ふるさと納税を活用した寄附金制度の創設、高校入試制度改革、高校生の海外留学促進などを担当。ミシガン大学教育大学院修士課程修了(2022年、学習科学・教育テクノロジー専攻)

(写真:本人提供)

寺田 詩森さんは以前、映画「新聞記者」の脚本を執筆する際に官僚について調べていらしたんですよね。