また、「ヒロインの消失」でいうと、例えば『源氏物語』などもその系譜に入ると筆者は感じた。

主人公・光源氏が愛した女性は、ことごとく作中の中で亡くなったり、あるいは光源氏の元から去っていく。ブルーライト文芸が描くモチーフは、日本人にとって非常に理解しやすく、また伝統的に描かれてきたモチーフなのではないか。

ブルーライト文芸は今後どうなるか

このように、日本人の感性を否応なく刺激するものを描きつつ、勃興してきたブルーライト文芸。今後もこうした文芸作品は流行していくのだろうか。

「実際に、実写映画化される作品がどんどん決まっていますね。その需要がある限りは続いていくのではないでしょうか。今年は『余命一年の僕が、余命半年の君と出会った話。』が映画化されるようで、楽しみです。

また、個人的にはブルーライト文芸はある程度、話のパターンが決まっているからこそ、作者がどのようにそれを描くのかが多様で面白いです。ヒロインが消失するというテーマをいろんな素材で書いているから、作家性がよく出るんですよ。

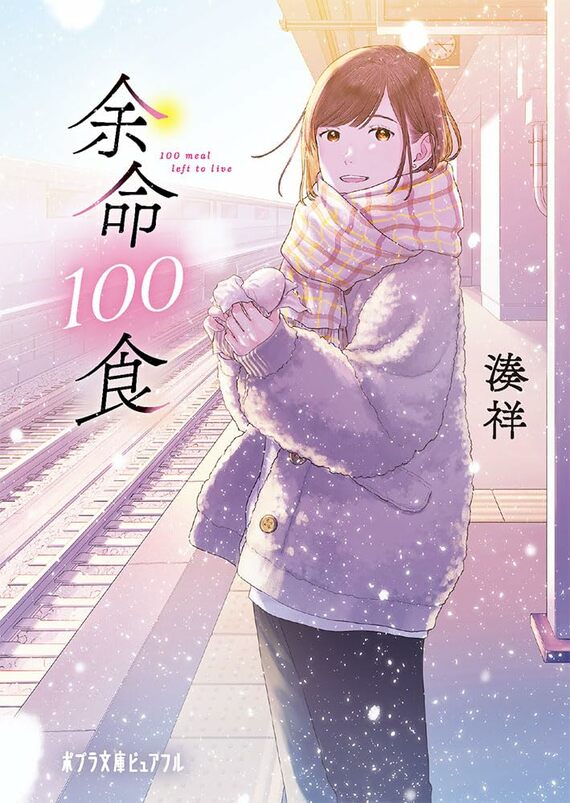

最近読んで面白かったのは『余命100食』(湊祥著)という作品です。

これは、ヒロインが死ぬまでの間にどんなものを食べるのかという『病』と『グルメ』を掛け合わせたもので、タイトル的には明らかに、ブルーライト文芸における傑作である『余命10年』(小坂流加著)を意識しているのですが、ライト文芸で元々人気だった「グルメ・食」を掛け算するのは試みとして新しいし、作品としても面白いんですよ」

ブルーライト文芸を、一種の流行として片付けるのは簡単だ。

しかし、その歴史を紐解いていくと、2000年代から2010年代、さらにそれ以前と、日本文学の伝統に位置づけられる深みを持っていることがわかる。

まだまだ勃興したばかりのジャンルではあるが、それらを紐解くと、日本文化のある部分が見えてくるかもしれない。

インタビュー後編では、ブルーライト文芸に見られるもう一つの特徴、「強い個性のないキャラクター」について、引き続きペシミ氏に伺っていく。

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

無料会員登録はこちら

ログインはこちら