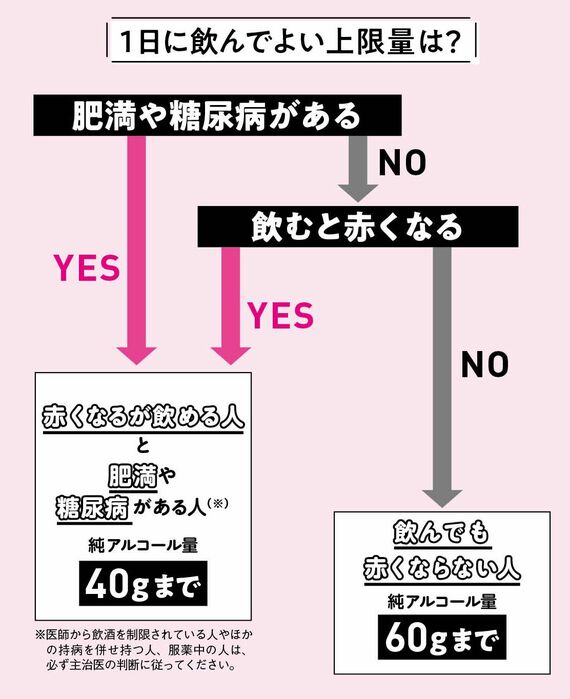

つまり、遺伝子に応じた飲酒の上限を守れば、肝臓を傷めずに晩酌を楽しむことができるということ。

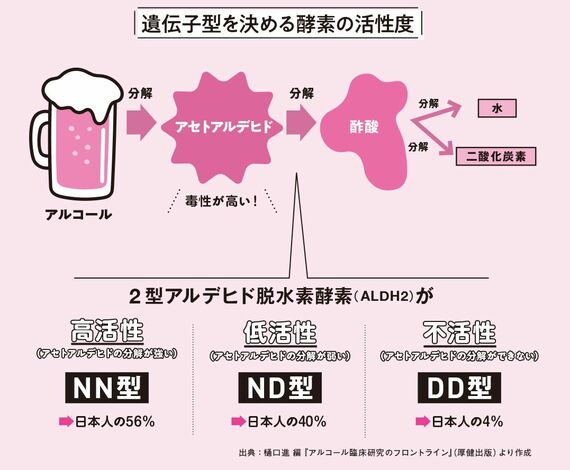

その遺伝子は、大きく3つのタイプに分かれます。飲んでも赤くならない「NN型」、赤くなるけれど飲める「ND型」、まったく飲めない「DD型」。「N=飲める」「D=ダメ」と理解すると、わかりやすいかもしれません。

3タイプの違いは、アルコールが分解される際の有害物質・アセトアルデヒドを代謝する2型アルデヒド脱水素酵素(ALDH2)の活性度合です。

「NN型」の人は、ALDH2の活性が高く、飲酒をしても赤くなったり、吐き気や頭痛が起こったりするなどの反応(=フラッシング反応)がありません。だから、どこまでも飲めてしまいます。

「ND型」の人は、ALDH2の活性が低い(高活性の16分の1程度)ので、飲むと赤くなり、フラッシング反応も起こりますが、分解はできるのである程度、お酒を飲むことができます。そして、飲酒の習慣が続くことで鍛えられ、飲める量が増えることもあります。

ALDH2の活性がない人が「DD型」で、すぐに真っ赤になり、まったくお酒を飲めません。

このように、飲むと赤くなるかならないかは、遺伝子タイプのサインなのです。

赤くならずに飲める人はビールジョッキ3杯までOK

この遺伝子の3タイプごとに飲酒量の上限も定まっています。

飲んでも赤くならない「NN型」の人は1日の純アルコール量で60gまで、赤くなるけれど飲める「ND型」の人は40gまでです。

純アルコール量60gとは、ビールならジョッキ3杯、日本酒なら3合、ワインならグラス4〜5杯が目安です。これなら意外と飲んだ気になれるのではありませんか?

では、なぜ飲める人は60gで、赤くなるけれど飲める人は40gが上限なのでしょうか。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら