その河川の岸は、たくさんの小石によって形成されていた。もちろん、「宝石」や「鉱石」のような、わかりやすい美しさを提示している石ではない。一見、それはどこにでもある石ばかりだし、二見しても三見してもそれはどこにでもある石ばかりだ。でも、「この中から自分のお気に入りの石を見つけよう」という意識で地面を眺めているうちに、「お、この色はちょっと好きかも……」「この石の形、面白い……」などと、小石たちに対して不思議な愛着が湧いたりするのである。

自分以外にとっては価値がない石だが、自分にとっては価値のある石との出会い。「石拾い」とは、自分と、自分の内なる価値観とを交差させる、観念的なマッチングアプリであったのだ(なにを言っているのかは、自分でも不明)。

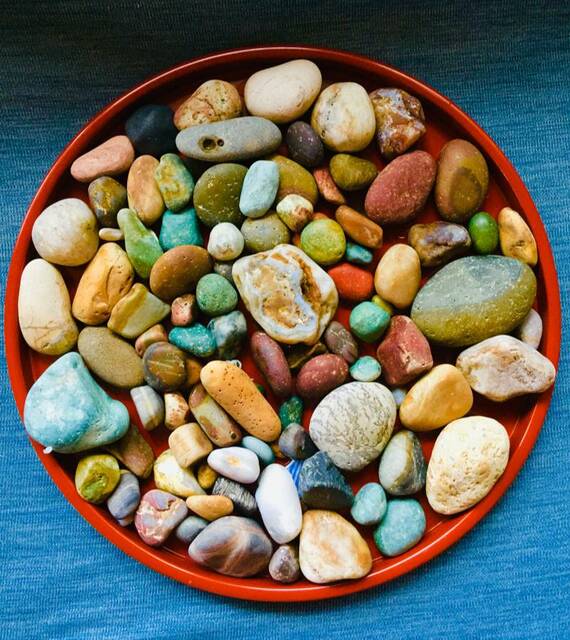

大切なマイ石たち

いやー、いいじゃないか、石拾い。カラオケやボーリングなどの屋内型の遊びでは決して味わうことのできない静かな興奮と充実感が、そこにはあった。しょぼい遊びだけど、でも、そのしょぼさがいい。ああ、来てよかった。友人よ、誘ってくれてありがとう。

拾った小石たちは100個以上になった。それらを陽が落ちた川岸で取捨選択し、20個ほどに絞ってズボンのポケットに詰め込んだ。鉱物として価値があるものではなく、そしてどれも地味でくすんだ色合いをしてはいるが、私にとっては、大切なマイ石たちである。

友人と別れ、帰りの電車の中で小石をポケットから取り出し、ひとりでうっとりと眺める。

うーん、誰かにこの石たちを自慢したい。ふと、そんな欲求に駆られた。しかし、私にはスネ夫ばりに「どうだい、この石」と自慢できるような、のび太的な相手はいない。

と思っていたら、ひとり、頭に浮かんだ顔があった。

遠い親戚に、御年90歳になる、善一さんというご老人がいる。彼は自宅で骨董商を営んでおり、古い書物やら壺やらに囲まれながら暮らしている。そんな善一さんの自宅に何度か遊びに行ったことがあるのだが、たしか彼の書斎のガラスケースには、たくさんの石が並んでいた。きっと石を愛でることをひとつの趣味としているのだろう。彼なら、今日私が拾った石が「よい石」であることを、わかってくれるのではないだろうか。

そう思いついた私の足は、気づけば善一さんの自宅へと向かっていた。

(第2回に続く)

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

無料会員登録はこちら

ログインはこちら