そのため、ハイデイ日高は高収益にもかかわらず、飛びぬけて「客数が多い」わけでも「客単価が高い」というわけでもありません。つまり、売上の数値において際立って抜きん出ている指標が見当たらないという特徴が見えてきます(念のため申し上げておくと、これは「類似する競合他社と比較した場合において」の分析の話です)。

客単価も客数も店舗数も、軒並み王将より少ないにもかかわらず、なぜ日高屋の利益率が高かったのかを深掘りしていきましょう。

コロナ前におけるハイデイ日高の利益率の高さは、実はビジネスモデルに起因します。日高屋の強力なビジネスモデルは、「製造・物流・販売を一貫してサプライチェーンを管理することによって、コストを一定額まで抑えている」というものでした。

まず「セントラルキッチン」という中央の工場で商品を作り、そこで商品を調理して、その調理した商品を運べるという独自の物流網を引いています(出店地域を絞ることにより、配送コストの削減を実現)。

この物流網の関係から、日高屋は基本的に関東一帯にしか出店していません。また、集客力のある駅前を中心に出店することで、さほど広告費などもかからないというメリットがあります。

以上2点の理由によって、一貫してコストが抑えられるというビジネスモデルのもとで高収益が成り立っていました。

固定費と粗利から1日当たりの損益分岐点を確認する

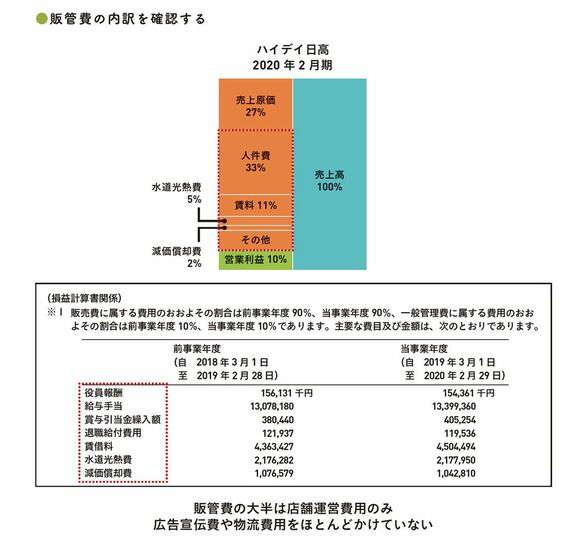

その上で、日高屋の損益計算書の販管費の内訳を見てみましょう。やはり店舗の運営費用のコストが中心になっており、物流費用や広告宣伝費というものがほとんどかかっていないことがわかります。

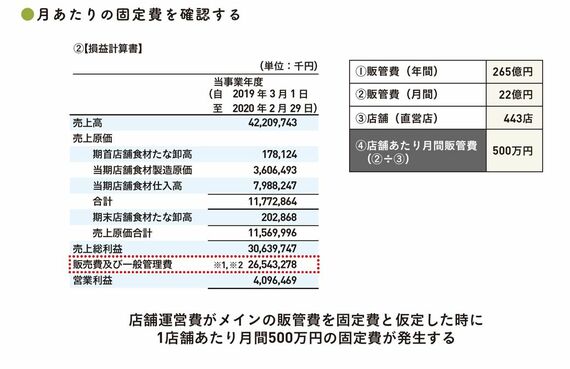

さらに、店舗あたりの月間固定費を分解して読み取ってみます。

まず、店舗運営におけるメインの販管費を固定費と仮定して、1店舗あたりの月間固定費の金額を計算していきます。販管費は年間265億円かけていますが、これを12で割ると、月あたりの販管費は22億円となります。

そしてこれを店舗数443で割ると、1店舗あたりの月間固定費は500万円とわかります。

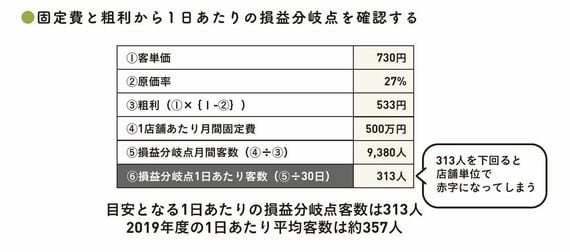

これまで見てきたように、客単価は730円で原価率は27%と考えると、1人の顧客から大体533円の粗利を生み出せるということがわかります。

その上で、1店舗当たりの月間固定費500万円を回収する損益分岐点の客数を計算してみると、月間9,380人のお客さんを集めることによって、この損益分岐点を上回る計算になります。

つまり、月間9,380人を上回ったら黒字になるというわけです。

この9,380人という数字を30(=30日)で割ると、1日に何人のお客さんを集めれば黒字を維持できるのかが見えてきます。計算すると、日高屋は1日あたりの来店数が313人を下回ると、店舗単位で赤字になってしまうということがわかります。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら