"味の見える化"は食品業界を根底から変える 健康管理にも使える味覚センサーの破壊力

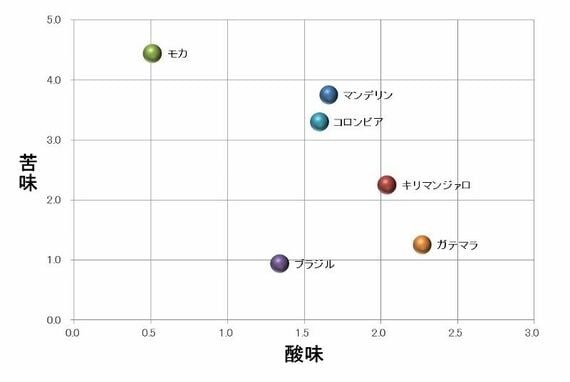

コーヒーを種類別に評価したデータ(提供:インテリジェントセンサーテクノロジー)

自分がおいしいと感じるものを食べ続けることに不安を感じる人々も出てくるかもしれない。

周りがおいしいという料理が自分にとっておいしくないと感じるときはないだろうか。人それぞれのおいしさが数値化されると、そのギャップがより顕著になる。人によっては,「自分の舌は幼いのでは」と劣等感を感じてしまうかもしれない。

アンケートリサーチ会社のマイボイスコムによれば、2014年の約1万人を対象とした「味の好みに関するアンケート調査」の「あなたは、味覚に対して敏感だと思いますか」という質問に対して、「どちらともいえない」と答えた人は35%、「あまり敏感ではないと思う」「まったく敏感ではないと思う」と答えた人は18%いた。「おいしさ」が数値化されると、自身を「味覚音痴」と思う人々もさらに増えてくるだろう。

このように、味覚センサーという技術の市場に対する「意味合い」はいくらでも出せる。意味合いを出すコツは、必ずポジティブ面とネガティブ面の両面を検討することである。また、戦略づくりの大原則は、情報を見て、示唆を出し、次の行動を決めることだ。

では、このような世界を想定した場合、外食・食品業界のプレイヤーはどのような行動をとるべきなのか。

新たな食文化と新しいビジネス

外食企業にとって「おいしさ」が他社との重要な差別化要素で無くなるとすれば、「おいしさ」以外の要素で戦うしかないだろう。価格やサービスの質、注文から料理が出てくるまでのスピード、その店舗でしか見ることの出来ないエンターテイメントなどで差別化する必要が出てくる。味だけで勝負する”頑固親父のラーメン屋”では生き残っていけないのだ。

また舌の劣等感を感じる人に対して、自分の舌を成熟させたいという動機に応えるために、「おいしさの教育機関」があってもよいだろう。「自分の舌はいつまで経っても幼いまま」と感じている人は少なからずいるはずだ。

そういったターゲットに向けて、年代・年収・職業等の情報と味覚データを突き合わせることで、属性別の「おいしさ基準」を設定する。そして、「30代男性年収1000万円クラスならば、この料理をおいしく感じるのがかっこいい」などと啓蒙し、それに合わせた舌の教育サービスを提供する。あるべきおいしさの基準を設定して、それをターゲットに覚え込ませるのだ。

さらに、「あの人がおいしいと感じる料理を食べたい」という二次的な欲求も生まれるかもしれない。芸能人が着ていた服を着たがったり、芸能人御用達のお店に行きたがったりするファンは多いが、「自分たちの好きな芸能人がおいしいと感じるもの」を自分でも食べたいと思うことは不思議ではない。「アイドルがおいしいと感じるデータ」で作られた料理を出すレストランの登場や、そのデータがネットで売買される日も遠くはないかもしれない。

こうして、味覚の数値化という技術革新が、これまでと違った観点の食文化を創造していく。それに伴い新たなビジネスも生まれる。情報は解釈次第で、「次の行動」を考える際の貴重な材料になる。多くの知識を持っているだけでは単なる博識に過ぎない。業界変革を占うには、今ある情報から何を読み取るか、どのような意味合いを抽出するかが重要である。

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

無料会員登録はこちら

ログインはこちら