岸田政権の骨太方針に「アベノミクス復活」の奇怪 国民にとって怖い「円安リスク」の対策はなし

「我々はこれまでの延長線上にない世界を生きている」。

「骨太方針2022」の第1章は、そうした決意表明的な一文で始まる。

コロナ禍やロシアのウクライナ侵攻、気候変動問題、そして輸入資源価格高騰による海外への所得流出などにより、「内外の難局が同時に、そして複合的に(日本に)押し寄せている」と的確に現状を説明している。

だが、「骨太方針2022」は「これまでの延長線上にない世界」の記述についてそこで打ち止めにしている。もう1つの重要な、従来と隔絶した大変化については触れていないのだ。

それは、コロナ禍やウクライナ危機による供給制約、資源価格高騰の結果として起きた、40年ぶりとなる主要国のインフレや、アメリカの急激な金利上昇(金融引き締め)のことだ。

経済・財政運営という「骨太方針」の文脈においては、これこそが「我々はこれまでの延長線上にない世界を生きている」ことの正体なのだが、「骨太方針2022」ではこれらの金融国際情勢についてまったく触れていない。

世界経済の前提が180度変わってしまった

アベノミクスが曲がりなりにも安定的に維持できたのは、世界中が低インフレ・低金利だったからだ。その前提が180度変わってしまった。

これに対する論理的な帰結は「日本経済が依然勢いを欠く中でアベノミクスの枠組みは残しつつも、国際金融市場の激変に対応し、柔軟に政策の修正を検討していく」というのが自然なはずだ。

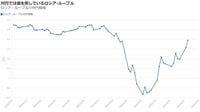

アベノミクスの軌跡は、金融状況における日本と世界の相対関係で見るとわかりやすい。

バブル崩壊後の経済不振の中で、ゼロ金利政策や、中央銀行が国債を大規模購入する量的金融緩和で世界に先駆けたのは、日銀だった。

しかし、2008年のリーマンショック後に状況は一変する。FRB(アメリカ連邦準備制度理事会)が日銀以上に大規模な量的金融緩和に乗り出したため、相対的に日銀は金融引き締め的な立ち位置を余儀なくされ、日本の金利の相対的な上昇から為替レートは円高へ向かった。

2011年には1ドル75円の史上最高値まで急騰し、超円高は東日本大震災後、日本企業の「6重苦」の筆頭として批判が高まった。

そうした中で2012年末~2013年春に登場したのが、アベノミクスだ。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら